Pour accéder aux autres fiches du module Le territoire forestier, consulte la section À voir aussi.

Le Québec est une province canadienne se situant à l’est du pays.

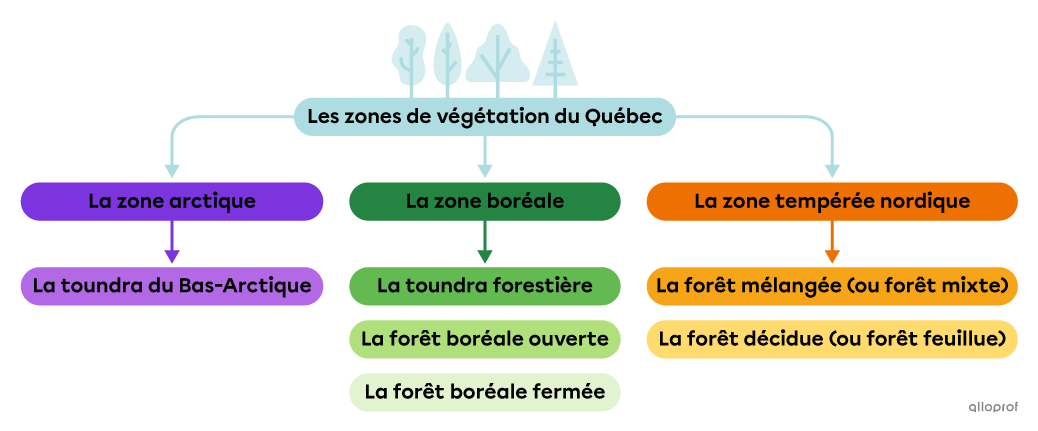

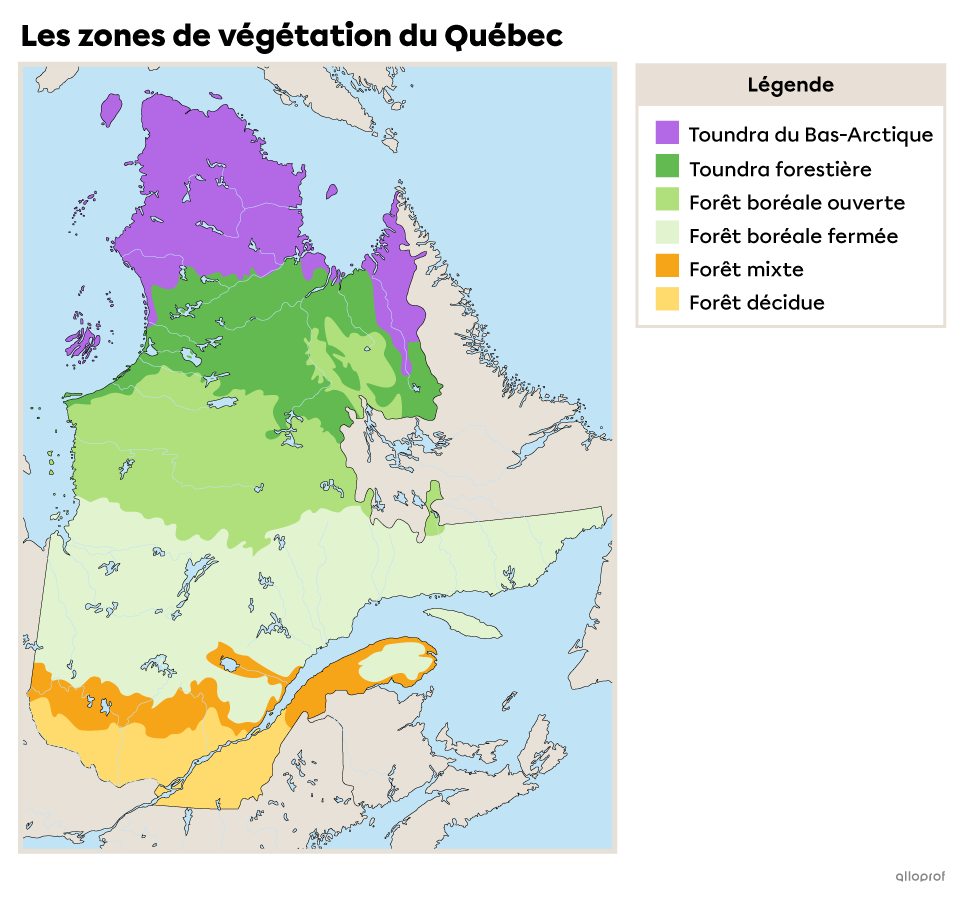

Le Québec est divisé en différentes zones et sous-zones de végétation.

Source des données : Direction des inventaires forestiers, 2022[1].

Une grande partie du territoire québécois est occupée par la forêt boréale. Ce biome contient plusieurs terres humides. Celles-ci permettent de filtrer l’eau à l’aide des végétaux qui s’y trouvent. Les terres humides sont également un habitat important pour différentes espèces animales comme les canards.

Source : Petit étang dans la forêt boréale de l’Est [Photographie], Canards Illimités Canada, s.d., (URL). Droits réservés*[2]

- Fin des années 1700 : des droits d’exploitation des forêts (appelés concessions) sont donnés à des entreprises privées. Elles exploitent et exportent le bois en Grande-Bretagne.

- Début des années 1800 : d’autres droits d’exploitation des forêts publiques sont donnés à des entreprises privées dans le but de créer des emplois dans la province.

- Début des années 1900 : le gouvernement met en place l’obligation de transformer le bois des terres publiques au Québec. Le Québec devient alors un acteur important dans l’industrie des pâtes et papiers à travers le monde.

- Début des années 1960 : le gouvernement met fin à une partie des concessions afin que ce soit le milieu public qui en profite plus que le milieu privé.

- 1986 : la Loi sur les forêts met officiellement fin aux concessions. Désormais, ce sont des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) qui sont attribués. Concrètement, ces contrats garantissent une quantité de bois aux usines de transformation. En retour, les entreprises qui ont reçu un CAAF doivent faire des travaux sur les territoires qu’elles exploitent pour assurer la régénération des forêts.

- 2004 : le dépôt du rapport Coulombe fait suite à la commission d’étude sur la gestion de la forêt publique. Ce rapport entraine plusieurs changements dans les années qui suivent concernant la gestion de la forêt publique au Québec. Par exemple, au début des années 2010, les CAAF sont remplacés par des garanties d’approvisionnement (GA). Des tâches comme la construction de chemins forestiers et les travaux pour assurer la régénération et la protection de la forêt sont reprises aux entreprises par le gouvernement afin d’assurer une meilleure gestion[3].

Le terme régénération signifie que quelque chose se renouvèle.

Industrie forestière

L’industrie forestière est une activité économique importante pour plusieurs régions du Québec comme l’Abitibi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie. En 2020, 53 480 emplois sont liés au secteur des produits forestiers, de l’exploitation à la fabrication de produits du bois[4].

Au Québec, plusieurs espèces d’arbres sont récoltées. Chaque espèce a ses utilités. De plus, pour une même espèce, il peut y avoir différentes qualités. Ainsi, une bonne qualité d’épinette pourrait servir à faire des instruments de musique, tandis qu’une moins bonne qualité pourrait servir à faire des palettes de bois pour le transport.

| Espèce | Exemples d’utilités |

|---|---|

|

L’épinette noire |

|

|

Le pin gris |

|

|

Le sapin baumier |

|

|

Le bouleau jaune |

|

|

Le peuplier faux-tremble |

|

|

Érable à sucre |

|

Source des données : Association forestière du sud du Québec, s.d[5]; Boisvert, Roy-Cadieux, Krysztofiak, Poulou-Gallet, Riendeau et Ste-Marie, 2015[6]. |

|

- Le bois d’œuvre fait référence au bois utilisé pour la construction, comme des madriers et des poutres.

- Le contreplaqué est un panneau de bois constitué de minces couches de bois collées ensemble. Il peut être utilisé, par exemple, dans la construction de planchers ou de murs.

Récréotourisme

L’industrie du récréotourisme est importante pour l’économie puisqu’elle crée des emplois. Les territoires forestiers publics québécois sont accessibles à la population. Il existe différents types d’utilisation du territoire comme des réserves fauniques et des pourvoiries. Chacune de ces organisations a des aménagements spécifiques.

Dans un parc de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), il y a des gens employés pour :

- les tâches administratives,

- les communications,

- la conservation des milieux naturels,

- la protection de la faune,

- l’aménagement du territoire,

- l’entretien des bâtiments,

- le service à la clientèle.

La faune fait référence aux espèces animales vivant sur un territoire donné.

Ce parc fait partie du réseau de la SÉPAQ.

Source : Awana JF, Shutterstock.com

Récréotourisme

L’industrie du récréotourisme est également importante pour son rôle social et culturel puisqu’elle facilite l’accès à la forêt publique. Ainsi, les gens peuvent aller pratiquer différentes activités en forêt comme la randonnée, le camping, le kayak, la chasse, etc.

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie offre plusieurs activités sur son territoire.

- Randonnée pédestre

- Canot

- Kayak

- Pêche

- Vélo

- Rabaska

- Raquette

- Ski de fond

- Escalade sur glace

Une vue à partir du sentier de l’Acropole-des-Draveurs, l’un des sentiers les plus difficiles du réseau de la SÉPAQ.

Source : Potifor, Shutterstock.com

Les terres ancestrales

Les territoires forestiers du Québec ont également un rôle culturel pour les différentes nations autochtones de la province puisqu’il s’agit de leurs territoires ancestraux sur lesquels elles peuvent se ressourcer et pratiquer leurs activités traditionnelles telles que le piégeage.

Les territoires forestiers du Québec sont divisés en deux types principaux :

- les forêts privées,

- les forêts publiques.

Ce sont des terres qui appartiennent à différents individus. Puisque le terrain leur appartient, ces personnes peuvent faire plusieurs choses comme se construire un chalet, chasser ou encore pêcher. Elles doivent tout de même respecter les lois concernant l’exploitation et l’utilisation d’un territoire forestier.

Ce sont des terres qui appartiennent au gouvernement. C’est lui qui s’occupe de leur gestion.

Limite nordique des forêts pouvant être exploitées

Une ligne a été tracée pour délimiter les terres publiques québécoises qui peuvent être exploitées. En haut de cette ligne, la forêt ne peut pas être exploitée. Elle se nomme Limite nordique des forêts attribuables.

Les chemins forestiers

Les territoires exploités se trouvent un peu partout sur le territoire québécois et doivent être accessibles. Des chemins forestiers sont donc construits pour y avoir accès. C’est généralement le gouvernement du Québec qui est responsable de leur construction et de leur entretien.

Les usines de transformation primaire

Il y a de nombreuses usines au Québec qui permettent de transformer les arbres en différents produits.

Les zones contrôlées

Le territoire forestier québécois est également divisé en différentes zones contrôlées comme :

- les parcs nationaux,

- les réserves fauniques,

- les zones d’exploitation contrôlée (ZEC),

- les pourvoiries.

Certaines zones du territoire sont aussi soumises à des ententes entre le gouvernement et différentes nations autochtones dans le but de leur donner un accès et parfois une partie de la gestion sur leurs terres ancestrales.

Sous sa forme de chenille, cet insecte s’attaque aux nouvelles pousses des conifères, principalement celles de sapin baumier et d’épinette blanche. Bien que cet insecte soit toujours présent sur le territoire québécois, il y a des épidémies qui reviennent de manière cyclique environ aux 30 ans. En 2022, le Québec se trouve dans une épidémie depuis quelques années. Pendant ces périodes, dans les peuplements d’arbres les plus vieux, la chenille tue environ 75 % des sapins[7]. L’insecte s’attaque en premier aux peuplements les plus vieux. S’ils manquent de nourriture, ils s’attaquent alors aux peuplements les plus jeunes. Bien que ces épidémies soient naturelles et fassent partie du cycle d’une forêt, elles peuvent avoir des conséquences négatives sur l’industrie forestière et sur le paysage forestier.

Pour en savoir plus sur cet insecte et son impact sur les forêts du Québec, consulte l’article La tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le site du gouvernement du Québec.

L’un des enjeux présents sur le territoire forestier québécois est de le développer (exploitation forestière, récréotourisme) tout en respectant les droits des peuples autochtones qui vivent sur leurs territoires ancestraux. Il est important de respecter leurs droits, mais également que les différents peuples soient inclus dans les prises de décisions autant par le gouvernement que par les entreprises.

Cette gestion de la forêt avec les Autochtones prend différentes formes puisque des ententes sont faites avec des nations qui peuvent avoir des visions différentes les unes des autres.

L’entreprise forestière Produits forestiers Résolu a un partenariat avec la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg de la Première nation algonquine, située dans la région de l’Outaouais. Cette entente renouvelée en 2020 accorde à l’entreprise le droit d’aménager et d’exploiter la ressource forestière du territoire algonquin en échange de droits de coupe.

Pour avoir accès au reste du module, tu peux consulter les fiches suivantes.

- Direction des inventaires forestiers. (2022). Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec. Gouvernement du Québec. https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/zones-vegetation-domaines-bioclimatiques/

- Canards Illimités Canada. (s.d.). Petit étang dans la forêt boréale de l’Est [Photographie]. https://www.canards.ca/notre-travail/foret-boreale/ *Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].

- Bégin, A. et Schepper, B. (2020, octobre). Portrait de l’industrie forestière au Québec : une industrie qui a besoin de l’État. Iris. https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Forets_WEB.pdf

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. (2021). Ressources et industries forestières du Québec. Gouvernement du Québec. https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PortraitStatistique_2020.pdf

- Association forestière du sud du Québec. (s.d.). Propriétés du bois. https://afsq.org/information-foret/bois/proprietes-des-bois/

- Boisvert, C., Roy-Cadieux, F., Krysztofiak, V., Poulou-Gallet, C., Riendeau, J. et Ste-Marie, P. (2015). Espace Temps - 2e secondaire [cahier de savoirs et d’activités]. ERPI.

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. (s.d.). La tordeuse des bourgeons de l’épinette. Gouvernement du Québec. https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/protection-forets-insectes-maladies/fiches-insectes/tordeuse-bourgeons-epinette/