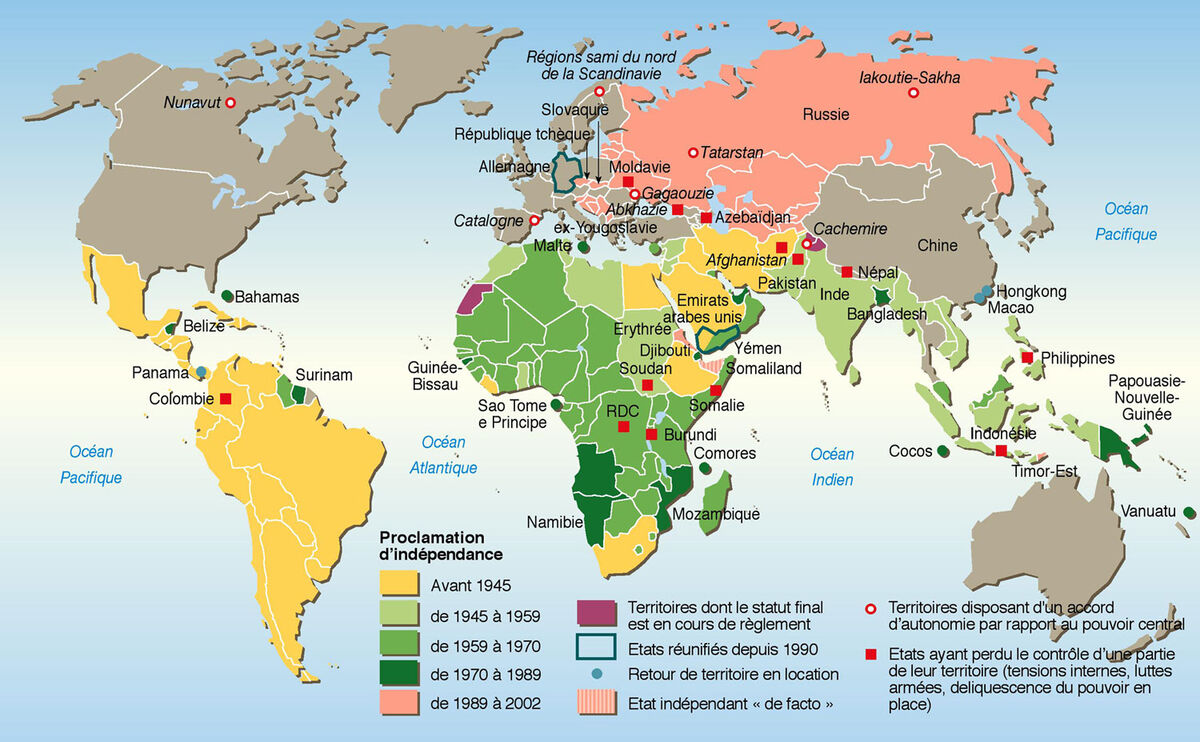

La décolonisation, c’est l’accès d’une nation à l’indépendance et à la souveraineté, sur des territoires anciennement administrés par des puissances étrangères colonisatrices.

Les mouvements pour la décolonisation furent très forts après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les grands empires coloniaux du 19e siècle avaient perdu une grande partie de leur influence. Le moment le plus fort de la décolonisation fut donc entre 1945 et 1960. On distingue deux types de décolonisation : décolonisation violente et décolonisation négociée. Dans le premier cas, la décolonisation s’obtient après maintes manifestations, émeutes ou guerres. Dans le second cas, le processus d’autonomisation et d’indépendance est enclenché par des négociations entre la métropole et la colonie.

L’anticolonialisme est directement issu des pratiques coloniales du 19e siècle. Dès lors, plusieurs groupes protestaient contre ces pratiques. Plus concrètement, l’anticolonialisme n’admet pas le droit de conquérir des peuples au profit des nations riches en usant de la force. Les gens appellent alors à l’insurrection et à la guerre pour que les envahisseurs évacuent immédiatement la nation, pour la rendre libre et souveraine.

L'anticolonialisme est un courant ou une attitude politique remettant en cause les principes et l'existence du système colonial.

Les demandes de l’anticolonialisme sont fortement liées au sentiment nationaliste. C’est pourquoi les deux mouvements arrivent souvent simultanément dans les colonies. Les nationalistes critiquent alors les ambitions impérialistes de la métropole et les conséquences : répression, esclavage, exploitation, irrespect des droits de l’Homme et de la culture locale.

Dès la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, les grands empires coloniaux sont à leur apogée. Leur force et leur richesse proviennent alors directement des ressources outremer qu’ils puisent dans leurs colonies. Par contre, dans l’entre-deux-guerres, les premiers mouvements revendiquant l’autonomie et l’indépendance ont vu le jour. Dirigés par des élites instruites, ces mouvements protestaient au nom des principes démocratiques, valorisés par les métropoles et bafoués sur les colonies, ainsi qu’au nom de l’identité nationale, tout aussi bafouée. Malgré ces mouvements de protestation, les métropoles étaient encore très fortes à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

À la fin de la guerre, les revendications pour la liberté et l’autonomie ont repris de plus belle. Ces mouvements ont pris de l’ampleur et les gens critiquaient aussi leur statut inférieur dans le régime mis en place par les métropoles. Ces métropoles vivaient au même moment des divisions par rapport à l’administration de leurs colonies. À cette division interne s’ajoutaient les pressions des pays extérieurs et de l’Organisation des Nations Unies.

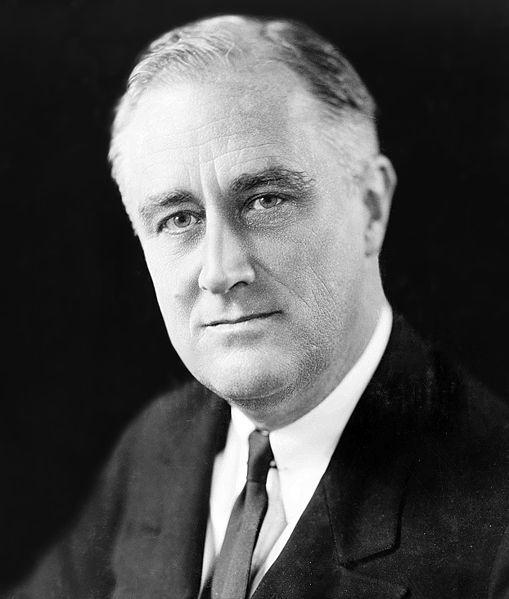

En effet, les États-Unis, dès 1942, s’étaient engagés à respecter le droit de chaque peuple de choisir sa forme de gouvernement et le libre exercice du pouvoir. Au même moment, l’ONU valorisait l’égalité des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes et souhaitait mettre en place des processus d’accès à l’indépendance. C’est F. D. Roosevelt, alors président des États-Unis, qui a déclaré que les peuples avaient la liberté de choisir leur gouvernement.

L’Union soviétique a également favorisé l’émergence des groupes nationalistes dans les pays colonisés. Les partis communistes de l’Union offraient ainsi un modèle économique socialiste qui servait de référence pour les mouvements et les nouveaux pays indépendants. Certains partis communistes ont même apporté de l’aide aux mouvements de libération.

La colonisation n’a pas apporté ce que les gens attendaient, et ce malgré l’amélioration globale du niveau de vie grâce à la mise en place d’hôpitaux, d’écoles, de routes et au développement de l’agriculture et des industries, les colonisés trouvaient que les intérêts privés et étrangers profitaient plus de ces nouvelles structures que la population locale.

Par exemple, dans plusieurs colonies, les nouveaux administrateurs avaient éliminé l’agriculture locale au profit des cultures d’exportations qui ne servaient pas à nourrir la population locale. En fait, les nations colonisées critiquaient le fait qu’il n’y avait pas de réels profits pour elles tandis que les métropoles profitaient des ressources naturelles et s’enrichissaient. De plus, les mouvements indépendantistes critiquaient les inégalités sociales et les lois favorisant une partie de la population au détriment d’une autre. Ce mécontentement s’est d’ailleurs fortement exprimé dans un discours d’Hô Chi Minh en 1945.

Ce dernier s’appuyait sur les énoncés de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour critiquer l’attitude colonialiste qui déniait ces droits au Vietnam. Dans ce même discours, il annonçait la création d’un gouvernement provisoire et affirmait la volonté du peuple de s’affranchir. L’indépendance du Vietnam était enclenchée.

Après cette déclaration, plusieurs indépendances ont été proclamées dans les colonies de l’Indochine. Le général Charles de Gaulle a par ailleurs tenté de négocier avec le Vietnam. L’échec de ces négociations a fait en sorte que la France a entamé des interventions militaires. Ce fut alors le début de la guerre d’indépendance du Vietnam qui a duré 9 ans. La capitulation de la France a engendré un processus d’élections qui a été avorté par les États-Unis.

Les peuples asiatiques s’émancipaient plus facilement. Leur territoire ayant été occupé par les Japonais pendant la guerre, ils avaient acquis un plus fort sentiment nationaliste en plus d’avoir reçu des promesses d’autonomie par les États-Unis pendant la guerre. La première vague de décolonisation a commencé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Asie du Sud-Est.

Voici quelques nations indépendantes nées à cette époque :

- Philippines, en 1946. Entente avec les États-Unis : les Philippines reçoivent de l’aide financière en échange de droits d’exploitation des ressources naturelles. Cette entente a été complétée en 1947 par un pacte de défense mutuelle.

- Inde, Pakistan et Ceylan en 1947. Après des affrontements entre deux mouvements indépendantistes, la colonie britannique est divisée en deux pays. La partition est fondée sur la religion.

- Birmanie, en 1947. La Birmanie acquiert son autonomie de la Grande-Bretagne et s’exclut du Commonwealth, association des anciennes colonies britanniques.

- Indonésie, entre 1945 et 1949. En 1945, il y a eu la proclamation d’indépendance de l’Indonésie face aux Pays-Bas. Le refus de la métropole a entraîné des condamnations de toute la communauté internationale. L’entente a été proposée par les Britanniques et les Américains. Les processus d’indépendance ont été supervisés par l’ONU.

Les mouvements nationalistes étaient nés et se sont propagés dans les autres colonies françaises. L’échec de l’armée française donnait une motivation supplémentaire aux mouvements indépendantistes. En 1956, la France octroyait d’ailleurs l’indépendance du Maroc et de la Tunisie, après que les mouvements indépendantistes aient effectué une campagne terroriste.

La France a alors dû gérer les mouvements indépendantistes de l’Algérie et de l’Afrique noire. Un discours de Charles de Gaulle à Brazzaville, dans lequel il promettait une plus grande autonomie aux peuples, a engendré les mouvements indépendantistes de l’Afrique. En 1958, Charles de Gaulle a laissé le choix aux nations entre acquérir plus d’autonomie au sein de la communauté française et devenir des états indépendants. La majorité des colonies a choisi la seconde option.

En 1945, le tiers de la population mondiale vivait dans des territoires administrés par des puissances coloniales. Cette partie de la population n’était alors pas autonome politiquement. L’ONU s’est rapidement engagée à favoriser l’accès à l’indépendance de ces peuples.

En 1960, la Déclaration de l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés affirmait que tous les peuples ont le droit de déterminer leur gouvernement. Par cette déclaration, l’ONU établissait comme objectif la fin du colonialisme en affirmant que la domination et l’exploitation étrangères étaient contraires aux droits de l’Homme. Pour mieux parvenir à cette tâche, l’ONU a créé un Comité spécial de décolonisation.

L’ONU a également mis sur pied des régimes de tutelle dont le but était de favoriser le développement politique, économique et social et de développer les capacités des peuples à s’administrer eux-mêmes dans le but de mener à une véritable indépendance. Les régimes de tutelle devaient alors s’assurer que les gouvernements en place atteignent ces buts, tout en respectant les droits de l’Homme. Tous les territoires sous tutelle ont d’ailleurs accédé à l’indépendance ou se sont associés aux États voisins.

La Déclaration relative aux territoires non autonomes servait à guider les autorités des territoires non autonomes. L’administration devait se faire en considérant d’abord les intérêts des habitants et en ayant l’obligation de favoriser leur prospérité. Pour y parvenir, il fallait développer les aptitudes politiques, économiques et sociales, mettre en place les institutions et l’instruction nécessaires tout en tenant compte des aspirations des habitants et de l’état de développement du territoire. Les pays administrant d’autres territoires devaient aussi communiquer toutes leurs décisions à l’ONU.

La formation de nouvelles nations indépendantes a créé les pays du tiers-monde (pays sous-développés et en voie de développement). Au moment où ils émergeaient, ces nouveaux pays ont immédiatement affirmé leur indépendance par rapport à la dualité des blocs de la guerre froide.

Après l’obtention de l’autonomie politique, plusieurs des nouvelles nations étaient confrontées à des conflits ethniques et religieux, dont les fondements étaient nés pendant la période coloniale. Certains de ces conflits ont débouché sur des génocides. La démocratisation y est d’ailleurs encore difficile. Plusieurs pays ayant obtenu leur indépendance à cette époque sont encore aux prises avec des problèmes de dictature et des gouvernements totalitaires.

Les pays du tiers-monde sont alors dépendants des pays riches puisqu’ils sont encore trop endettés et dépendants de l’agriculture pour pouvoir développer une économie rentable et dynamique. De manière générale, les pays du tiers-monde ont un taux de natalité élevé, un bas niveau de vie et beaucoup de pauvreté. C’est pour cette raison que la plupart des anciennes colonies entretiennent des liens politiques importants avec la métropole. D’ailleurs, la culture et la langue de l’ancienne métropole influencent encore ces jeunes pays.

L’indépendance de l’Inde a été obtenue le 15 août 1947 après de longues négociations. D’abord entre les Indiens et les Britanniques, ces négociations ont eu ensuite lieu entre les Indiens eux-mêmes. L’Inde appartenait dès le 19e siècle à l’Empire britannique. Mais dès le début du 20e siècle, les élites hindoues réclamaient l’indépendance. Ces intellectuels ont d’ailleurs fondé le Parti du Congrès. Par contre, des tensions interreligieuses sont apparues et les musulmans ont créé la Ligue musulmane. Ils réclamaient le départ immédiat des Britanniques et la création d’un État musulman : le Pakistan. Ces musulmans refusaient de fonder une confédération avec le parti hindou puisqu’ils étaient convaincus qu’ils seraient soumis face à la majorité hindoue.

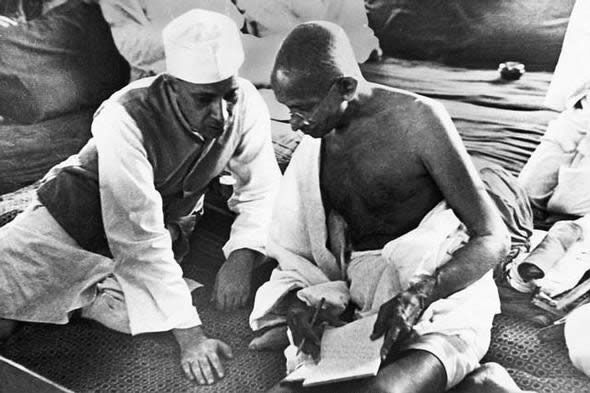

En 1909, la nation fut divisée selon les communautés distinctes. Les représentants hindous et musulmans avaient chacun leur conseil d’élus. En 1919, le India Act établissait la constitution avec des gouvernements provinciaux et des assemblées de représentants locales et divisées selon les religions. En 1920, les indépendantistes établissent un programme d’indépendance au sein de l’empire si possible. Si nécessaire, cette indépendance devrait s’obtenir à l’extérieur de l’empire. Le chef du mouvement indépendantiste est Gandhi qui prônait alors la non-violence et le retour de l’artisanat en Inde.

En 1929, alors que Nehru est élu président du Congrès, il est parvenu à un accord avec les Britanniques. Malheureusement, la nouvelle constitution issue de cet accord faisait de l’Inde une fédération d’États et elle a été refusée par la Ligue musulmane, qui exigeait la création d’un État purement musulman.

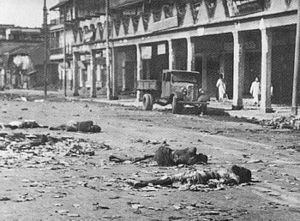

En 1942, au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques proposent l’indépendance en échange du soutien dans la guerre. Tant le Congrès que la Ligue musulmane ont refusé cette proposition. Les Britanniques ont alors amorcé des représailles en arrêtant tous les dirigeants du Congrès. En 1945, tout était mis en place pour réaliser l’autonomie de l’Inde. Un gouvernement provisoire est mis en place dès 1946, auquel la Ligue musulmane a refusé de participer. Cette Ligue a incité à une journée d’actions directes, le Direct Action Day, pendant lequel des massacres ont eu lieu un peu partout dans le territoire. Le plus grand massacre sur les hindous eut lieu à Calcutta où il y eut 5 000 morts et 15 000 blessés.

L’Inde était alors près de l’éclatement d’une guerre civile. En 1947, vu l’état d’urgence, l’autonomie de l’Inde fut organisée et proclamée en cinq mois. Gandhi et Nehru ont tous deux dû accepter la partition de leur pays pour créer le Pakistan. La frontière entre l’Inde et le Pakistan a d’ailleurs été tracée par des fonctionnaires en fonction du groupe religieux majoritaire dans les villages.

Le 15 août 1947, l’indépendance était officiellement déclarée pour l’Inde et le Pakistan. La division du territoire a enclenché de vastes migrations : les hindous au Pakistan, craignant les massacres, ont fui vers l’Inde et les musulmans en Inde ont fui au Pakistan, craignant la vengeance des hindous. Les affrontements pendant cette période de migration furent nombreux et causèrent 250 000 morts. Aujourd’hui, l’Inde a réussi à se développer et à assurer sa croissance économique. Le Pakistan est encore aux prises des dictateurs et des régimes terroristes.

Le 18 avril 1955, la Conférence de Bandung, en Indonésie, s’est amorcée. Tous les pays participants avaient été invités par les pays organisateurs. Plus de 600 délégués représentaient les nations africaines et asiatiques : Afghanistan, Cambodge, République populaire de Chine, Égypte, Éthiopie, Côte de l’Or (Ghana actuel), Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Libye, Népal, Philippines, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Thaïlande, Turquie, Nord du Vietnam, Sud du Vietnam et Yémen.

Tous ces pays avaient un passé colonial semblable et éprouvaient de graves problèmes de développement. Ensemble, ces pays constituaient la moitié de la population mondiale, mais ne représentaient que 8 % de la richesse mondiale. Les principales questions abordées pendant la conférence concernaient la politique colonialiste de la France (telle qu’exercée en Afrique du Nord) et de l’Union soviétique (telle qu’exercée en Turquie et en Iraq) et les problèmes connus à Taiwan, au Proche-Orient et en Nouvelle-Guinée occidentale.

La conférence a eu lieu du 18 au 24 avril. Dans le communiqué final, les délégués présentent leurs principes d’une politique commune qui s’appuie sur un souci d’égalité et sur les déclarations de l’ONU. L’affirmation la plus importante concernait l’autonomie des peuples. Le texte stipulait en effet que les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. De plus, le texte condamnait les pratiques colonialistes et les pratiques de ségrégation raciale en s’appuyant sur les principes d’égalité des races et des nations. Les délégués insistaient aussi sur la nécessaire coopération économique et culturelle entre les nations pour en favoriser un meilleur développement.

Dans un autre ordre d’idée, le communiqué proposait également d’interdire la fabrication et l’expérimentation du nucléaire, d’en imposer un contrôle international et de trouver des moyens de régler les conflits de manière pacifique. Il faut rappeler que cette conférence a eu lieu alors que la menace nucléaire planait sur le monde. Le plus fort impact de la Conférence de Bandung fut de stimuler les volontés d’indépendance dans le monde. Le succès des autres suggestions fut beaucoup plus symbolique que réel, mais collaborèrent à définir « l’esprit de Bandung » et participèrent à l’élaboration d’une nouvelle perspective : celle d’un monde plus égalitaire.

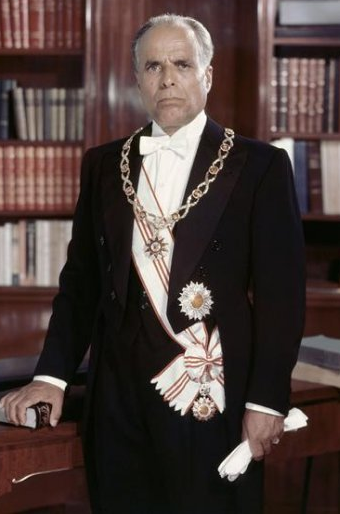

Né en 1903 en Tunisie, Habib Bourguiba a été président de la République tunisienne pendant trente ans, soit de 1957 à 1987. Avocat de formation, il a milité pour l'indépendance de la Tunisie. Il a fondé le Néo-Destour, un parti politique qui vise à libérer la Tunisie du protectorat français.

L'indépendance de la Tunisie est obtenue en mars 1956 et Bourguiba devient le tout premier président de la République tunisienne.

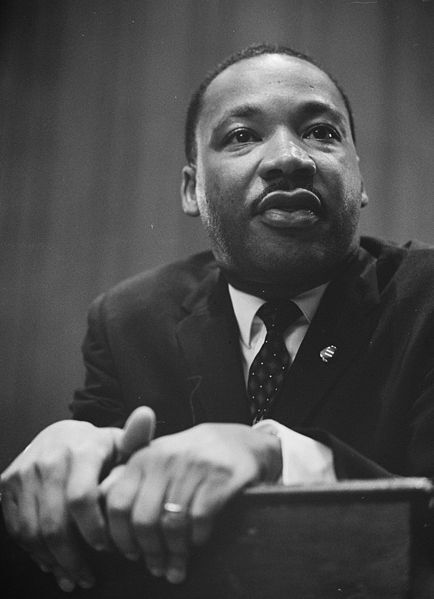

Né en 1929 aux États-Unis, Martin Luther King fut nommé pasteur. Rapidement, il consacra sa vie à la lutte contre la ségrégation raciale dans son pays. Il fut nommé porte-parole du Mouvement des droits civiques, inspiré par Gandhi et ses principes de lutte non violente. Ce mouvement a enclenché des moyens de pression tels que le boycottage des compagnies d’autobus pratiquant la ségrégation raciale.

En 1959, Luther King visitait l’Inde, où il s’est grandement inspiré des idées de Gandhi et de ses moyens de pression. Plusieurs groupes plus violents pour la revendication des droits des Noirs reprochaient sa modération. C’est après une marche en faveur des droits civils que Luther King a prononcé son discours le plus connu : « I have a dream ». Grâce à ses actions politiques, des lois pour mettre fin à la ségrégation furent établies en 1964. La même année, Martin Luther King remportait le prix Nobel de la paix. Il fut malheureusement assassiné en 1968.

Né en 1931 en Afrique du Sud, Desmond Tutu a été formé comme enseignant. Il a amorcé des études à l’université, mais a démissionné en raison de la mauvaise éducation donnée aux Noirs, ce contre quoi il a contesté rapidement. Il s’est redirigé vers les études en théologie avant d’aller faire sa maîtrise à Londres, en 1966, avant de retourner dans son pays natal. Il a eu une carrière impressionnante dans l’Église : premier Sud-Africain noir à être nommé Doyen du diocèse de Johannesburg, évêque du Lesotho, archevêque. Il fut également nommé secrétaire général du Conseil œcuménique sud-africain. Il a utilisé sa position pour mobiliser l’Église contre l’Apartheid et dans l’action pour l’égalité raciale.

Desmond Tutu protestait à la fois contre ceux qui soutenaient le régime de l’Apartheid et ceux qui manifestaient un désir de vengeance. Il a d’ailleurs remporté le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique. Depuis la fin de l’Apartheid, il n’a pas arrêté de dénoncer ce qui lui paraissait injuste : les salaires trop élevés des députés, la politique de vente d’armes, le silence de son pays face aux dictateurs africains tels que Roger Mugabe au Zimbabwe et l’attitude d’Israël dans le conflit israélo-palestinien.

Les actions de Nelson Mandela sont fortement associées à l’Apartheid. Ayant adhéré au Congrès National Africain, Nelson Mandela a résisté toute sa vie contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Fait prisonnier politique, il fut condamné à la prison à vie. Lorsqu’il fut libéré en 1990, il amorçait les négociations avec le Président de l’Afrique du Sud pour mettre fin à l’Apartheid. Pour les efforts de la négociation et les effets bénéfiques de la fin de la ségrégation raciale, il a reçu le prix Nobel de la Paix en 1993. Élu Président de l’Afrique du Sud en 1994, Nelson Mandela a consacré ses énergies à la réconciliation des peuples de son pays.

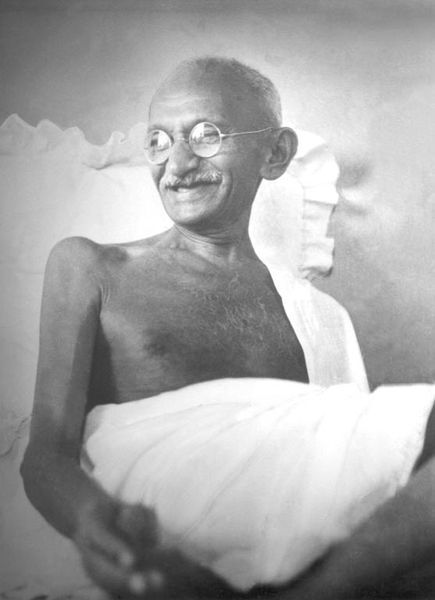

Mohandas Karamchand Gandhi est né en 1869 en Inde, dans une famille aisée. Élevé dans les valeurs hindouistes, il fut initié assez tôt aux autres religions, envers lesquelles il a été tolérant toute sa vie. Marié à 14 ans, il n’a pas hésité à quitter sa femme et ses enfants pour aller étudier le droit à Londres. En plus d’acquérir sa formation en droit, il y apprend également beaucoup sur toutes les religions. À son retour en Inde en 1891, il est divisé entre les coutumes indiennes et les valeurs occidentales.

En 1894, il est envoyé en Afrique du Sud pour défendre les intérêts d’une compagnie indienne. Il y découvre la ségrégation raciale et la domination des Britanniques et des Boers sur la population locale. Il a passé une partie de son séjour en Afrique du Sud à lutter contre les injustices et les lois en faisant prendre conscience aux gens de l’importance de l’union sociale. En 1906, devant de nouvelles lois ségrégationnistes, Gandhi a amorcé un mouvement de résistance sans violence. Il est fait prisonnier et c’est pendant son séjour en prison qu’il rédige Hind Swaras, dans lequel il développe sa théorie de combat dans la non-violence.

En 1914, Gandhi est retourné en Inde où il a effectué un périple d’un an pour découvrir plus amplement son pays. Pendant son voyage, il a participé à plusieurs luttes contre les injustices, en jeûnant pour faire pression et démontrer sa solidarité. Il a mis en pratique les principes de sa lutte non violente, la satyagraha. À la fin de la Première Guerre mondiale, les premières revendications pour l’autonomie de l’Inde ont commencé. Gandhi a causé une grande manifestation en avril 1919 pendant laquelle il invitait les gens à cesser toute activité.

Inspirée par cette manifestation guidée par Gandhi, la population crée une seconde manifestation quelques jours plus tard. Cette fois, le tout se déroule moins bien puisque les policiers n’ont pas hésité à tirer sur la foule pacifique. Il y eut plus de 300 morts et 1 000 blessés. Suite à cet évènement, Gandhi a mis fin à ses actions politiques. Il a repris ses moyens d’action en 1920. À cette époque, ses actions sont soutenues tant par le Congrès que par la Ligue musulmane. Il incite à la non-coopération avec les Britanniques et au boycottage des textiles importés d’Europe.

Les affrontements entre la foule et les policiers augmentaient sensiblement. Jusqu’au jour où 22 policiers furent attaqués par la foule, après quoi Gandhi a de nouveau mis fin à ses actions. Après un emprisonnement de 2 ans, le mouvement s’est essoufflé, mais la population s’est divisée. Gandhi invitait à la cohésion sociale. Pour y parvenir, il incitait les gens à reconnaître l’égalité sociale des Intouchables. Il a dû effectuer deux grèves de la faim avant que cette demande soit respectée. Dans les années 1930, Gandhi a de plus en plus d’influence. Il amorce une marche pour dénoncer le monopole britannique du sel. Gandhi a marché 24 jours, sur 350 kilomètres, pendant lesquels la foule qui l’accompagnait était toujours plus grande.

La société indienne se divise en quatre castes, que l'on pourrait comparer à des classes sociales. L'appartenance à une caste est déterminée par le métier que l'on pratique. Cependant, certains métiers sont exclus de ces castes et sont victimes de discrimination (boucher, pêcheur, sage-femme, etc.). Ces personnes se voient donc appelées Intouchables et sont exclues de ce système de castes.

À la fin de sa marche, il a annoncé le début de la désobéissance civile, avant d’être de nouveau arrêté. Il fut libéré suite à un échange où d’autres prisonniers politiques étaient libérés et les lois sur le sel étaient abolies. De son côté, Gandhi mettait fin à sa désobéissance civile et participait à une conférence à Londres. Malheureusement, c’est également à cette époque que les dissensions entre les communautés se faisaient plus fortes. En 1934, Gandhi s’est retiré de la vie politique, mais continuait de lutter pour favoriser la cohésion entre les communautés. Il désirait obtenir l’indépendance pour une Inde unie.

En 1939, Gandhi a refusé de participer à la Deuxième Guerre mondiale au sein de l’armée britannique. Selon lui, seule une Inde indépendante pouvait être utile. Après avoir amorcé un nouveau mouvement de désobéissance civile, il est de nouveau arrêté jusqu’en 1944. Après les évènements violents de Calcutta, Gandhi a amorcé une grève de la faim pour convaincre les Indiens de laisser tomber les armes et Nehru a mis fin aux massacres juste à temps pour éviter que Gandhi ne meure de faim. Par contre, les frustrations des mouvements extrémistes ne faisaient qu’augmenter. Les hindous extrémistes trouvaient Gandhi trop conciliant avec les musulmans.

Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste qui souhaitait la création d’un état hindou et non un État laïc multiconfessionnel. Cet assassinat survenait après quatre autres tentatives de meurtre. Gandhi est encore un personnage important aujourd’hui; il a laissé une théorie de combat pacifiste qui gagnerait à être employée. Pendant sa vie politique, Gandhi était surnommé Mahātmā, mot qui signifie grande âme.

Né en 1906 au Sénégal dans une famille riche, Léopold Sédar Senghor est allé étudier en lettres à Paris. Il y fut d’ailleurs professeur. Toute sa vie, il a combiné ses divers intérêts entre l’enseignement, la littérature et la politique. Il est reconnu comme politicien et comme poète. Avec d’autres écrivains noirs, dont Aimé Césaire, il a défini la notion de négritude, qui cerne la culture noire, ses valeurs et son identité. En 1945, il fut élu député au Sénégal et publia aussi son premier recueil de poésie. Par la suite, il a occupé divers postes au sein de la politique sénégalaise, avant d’être élu président en 1960. Il a conservé ce poste jusqu’en 1980, date à laquelle il a lui-même démissionné. Il fut le premier dirigeant africain à quitter son poste de son propre gré.

Pendant sa présidence, il a investi dans l’éducation et la culture, favorisant ainsi l’émergence de la pensée, de la parole et de la création culturelle sénégalaise. Il investit également dans l’agriculture, lutta contre la corruption et créa un état démocratique tolérant et égalitaire. Bien qu’il n’ait pas remporté de prix Nobel, plusieurs jugent qu’il l’aurait amplement mérité. Il fut le premier Noir à être élu à l’Académie française, en 1984. Senghor a critiqué vertement les régimes coloniaux, mais a critiqué tout autant les organisations politiques des pays indépendants qui étaient aussi impérialistes et armés qu’avant la décolonisation. Il rêvait d’une nouvelle civilisation issue de la fusion de toutes les races et de toutes les cultures, dans la paix, l’égalité et la justice.