La guerre froide trouve ses sources dans la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de cette guerre, les forces alliées et soviétiques se sont unies pour combattre ensemble les nazis.

Avant même la fin de la guerre, les chefs des pays alliés se sont rencontrés lors de la Conférence de Yalta en février 1945. Pendant ces rencontres, les chefs voulaient fixer les modalités du rétablissement de l'ordre dans l’Europe d'après-guerre. Les premières tensions sont apparues entre le président américain, Franklin D. Roosevelt, et le dirigeant soviétique, Staline.

Les Américains souhaitaient assurer le droit de tenir des élections libres dans tous les pays, même ceux qui étaient sous la domination soviétique. Staline souhaitait instaurer des États qui serviraient de zone tampon en cas de nouvelle attaque sur le territoire de l’URSS. Ce désaccord a marqué le début de la guerre froide, qui ne s’est jamais exprimée en conflit armé ouvert entre les deux puissances. Guerre idéologique d’abord, elle s’est tout de même répercutée dans plusieurs guerres régionales.

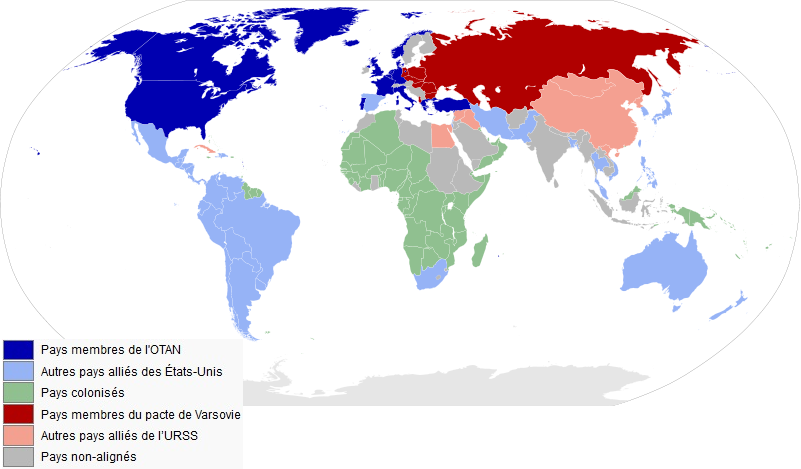

Le conflit entre les États-Unis et l’Union soviétique a rapidement divisé le monde en deux camps : les États-Unis et les pays de l’Europe de l’Ouest (formant le Bloc de l’Ouest) s’opposant à l’Union soviétique (URSS) alliée aux pays communistes (formant le Bloc de l’Est).

Cette division idéologique, en plus d’être marquée par des conflits régionaux, fut aussi influencée par la course aux armements, l’espionnage, la peur du nucléaire et la conquête de l’espace. La guerre froide a duré de 1947 à 1991.

Winston Churchill, ancien premier ministre britannique, a qualifié cette division du monde avec l’expression « Rideau de fer ». Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit s’est accentué lorsque Staline a envoyé son armée rouge pour mettre en place des gouvernements communistes dans plusieurs pays d’Europe de l’Est. L’URSS souhaitait ainsi se renforcer en utilisant la puissance de ses pays voisins.

Les États-Unis ont réagi rapidement en craignant que les régimes communistes ne se propagent dans toute l’Europe. Comme les pays d’Europe de l’Ouest étaient endettés et fragilisés par les nombreuses années de guerre, les dirigeants auraient pu choisir d’instaurer des régimes communistes totalitaires. Les blocs se distinguaient alors par leurs positions politiques et idéologiques : le Bloc de l’Ouest qui favorisait la démocratie et une économie de marché et le Bloc de l’Est qui vantait les dictatures et le communisme.

En 1945, l’Europe était ravagée et n’avait pas les moyens économiques pour reconstruire les villes. Les États-Unis avaient le monopole financier et le monopole nucléaire. L’URSS avait la force militaire (l’Armée rouge) et le prestige politique.

Aux États-Unis, la peur du communisme se faisait sentir de plus en plus fortement. Le 5 mars 1946, Winston Churchill est sorti de sa retraite pour inciter les États-Unis à réagir face à la politique invasive de l’URSS. Il incitait le président américain à combattre l’URSS au nom des efforts communs investis pour libérer l’Europe.

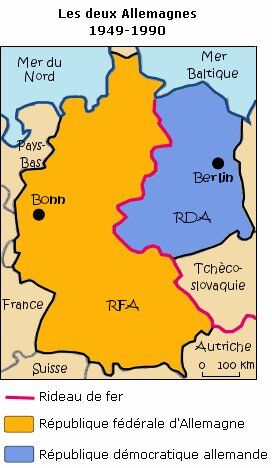

Il faut également souligner que la fin de la guerre a également causé la division du territoire de l’Allemagne. Elle était divisée et occupée par les Français, les Américains, les Britanniques et les Soviétiques. Les Blocs opposés ont fondé deux nouveaux États : la République fédérale allemande (RFA) et la République démocratique allemande (RDA). La République fédérale était liée au Bloc de l’Ouest tandis que la République démocratique était liée au Bloc de l’Est.

Le président américain, Truman, a d’abord mis au point la doctrine Truman. Celle-ci visait à aider tous les gouvernements menacés à contrer l’avancée du communisme. Cette décision a eu des impacts en Grèce et en Turquie où sévissaient des guerres civiles.

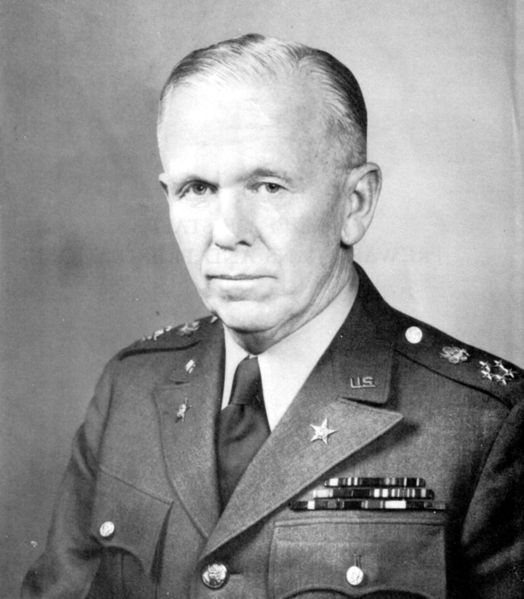

Le secrétaire général de Truman, George Marshall, est allé un peu plus loin en mettant au point un plan visant à éviter l’emprise communiste des pays de l’Europe occidentale. Le 5 juin 1947, le plan Marshall proposait une aide économique que les États-Unis verseraient à l’Europe. Offert sans intérêt, ce prêt a suscité de vives réactions et plusieurs pays ont manifesté leur intérêt, dont l’URSS.

Par contre, le plan Marshall établissait des conditions à respecter pour que les pays reçoivent cette aide : adopter une politique démocratique et libérale et acheter des produits américains. Rapidement, l’Union soviétique a rejeté cette proposition, à cause des conditions imposées. Toute l’Europe de l’Est a également rejeté le plan Marshall.

En tout, ce sont 16 pays qui ont bénéficié de l’aide américaine. Les quelque 72,5 milliards de dollars américains qui ont été investis en Europe de l’Ouest ont favorisé le rétablissement économique de ces pays.

Ce plan a fonctionné efficacement en raison de plusieurs facteurs: l’aide a été offerte dans des pays déjà développés où les structures et les institutions étaient déjà mises en place et où l’éducation et le respect des droits de l'homme étaient assurés. C’est ce qui explique pourquoi un plan similaire au plan Marshall s’avérerait inefficace dans les pays sous-développés dans lesquels l’aide risquerait d’être dispersée dans l'administration ou dans la corruption.

Réagissant rapidement aux offres américaines, l’Union soviétique a mis sur pied, en 1947, un bureau d’information qui favoriserait l’unité des partis communistes. En 1949, l’URSS a également fondé un conseil d’aide économique mutuelle, le COMECON, qui visait à favoriser le développement économique. Staline imposait par contre un contrôle beaucoup plus strict sur les partis politiques.

Le plan Marshall s’est avéré beaucoup plus efficace que l’aide soviétique. Mieux organisée, l’aide financière était répartie sur quatre ans, ce qui permettait de réellement favoriser une reprise économique durable. L’aide apportée consistait non seulement en apport financier, mais aussi en équipements. Les pays ayant reçu de l’aide ont donc pu profiter immédiatement des effets positifs, relançant les investissements et la consommation. Il ne faut pas négliger que les clauses du plan Marshall assuraient la survie des régimes démocratiques en Europe de l’Ouest et permettaient de stimuler grandement les importations américaines. En 1953, George Marshall a reçu le prix Nobel de la paix.

Le plan Marshall a pu fonctionner grâce à la fondation de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), le 16 avril 1948. Cette organisation avait pour but d’aider à la répartition de l’aide américaine. De cette manière, les États-Unis n’avaient pas à décider les parts reçues par chaque pays. De plus, les pays européens décidaient entre eux de la répartition en fonction des besoins.

Quelques années plus tard, en septembre 1961, l’OECE est devenue l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économique. Cette organisation, toujours en fonction, visait la promotion de politiques stimulant une expansion économique saine, tant dans les pays membres que dans les pays en voie de développement. L’URSS a refusé le plan Marshall et l’adhésion à l’OECE afin de conserver sa souveraineté nationale. Elle fut suivie par tous les pays occupés par l’armée rouge.

En Tchécoslovaquie, en juillet 1947, le gouvernement acceptait à l’unanimité les clauses du plan Marshall. Staline, dont les armées occupaient le territoire tchécoslovaque depuis la chute du régime nazi, a immédiatement imposé son droit de veto pour empêcher le plan Marshall de fonctionner dans ce pays. Tout au long de l’automne 1947, les communistes du pays ont isolé le pays et ont mis en échec les plans d’alliance entre la Tchécoslovaquie et la France. Rapidement, la politique était marquée par les conflits entre les communistes et les non-communistes.

L’un des ministres communistes en place a graduellement remplacé des commissaires de la police par des militants communistes. Le 17 février 1948, les ministres non communistes exigeaient le retrait des policiers communistes, ce qui fut refusé. Le 19 février, le parti communiste mobilisait ses militants. Le lendemain, tous les ministres modérés remettaient leur démission.

Le 22 février, les policiers communistes entraient à Prague et y effectuaient leurs premières arrestations. Le 25 février, pour éviter la guerre civile, le président de la République démissionnait et laissait ses opposants former un nouveau gouvernement. Le coup d’État était réussi. Le 10 mars, le ministre des Affaires étrangères, qui s’était opposé au coup d’État, fut retrouvé assassiné.

Le 30 mai, des élections truquées assuraient le pouvoir aux communistes, avec l’appui de 90 % des voix. Le coup de Prague aurait pu être l’élément déclencheur d’une troisième guerre mondiale. Staline annonçait d’ailleurs ses intentions d’occuper toute l’Allemagne de l’Ouest.

Réagissant aux menaces de Staline et voulant éviter un nouveau conflit mondial, les démocraties occidentales ont créé une nouvelle alliance militaire. Le 9 avril 1949, l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) était formée. Tous les signataires s’engageaient à porter secours aux autres en cas d’attaque. Cette alliance défensive incluait le Canada, les États-Unis, la Belgique, le Danemark, l’Italie, la France, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. L’OTAN fut rejointe par la Grèce, la Turquie et la République fédérale allemande (RFA).

Signé le 14 mai 1955, le Pacte de Varsovie était signé par l’URSS et 7 pays satellites : Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie. Le commandement de l’alliance était assuré par l’Union soviétique. Ce pacte était en fait un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle. Il a été signé pour faire un contrepoids à l’alliance de l’OTAN. Le Pacte de Varsovie était ouvert à tous les pays, à la condition que les États signataires approuvent. Toutes les tentatives d’abandon du Pacte de Varsovie par les autres pays étaient violemment réprimées par l’URSS et par l’Armée rouge.

La Hongrie a manifesté la volonté de rester neutre dans le conflit en 1956, ce qui a engendré la Révolution hongroise et l’intervention de l’Armée rouge qui a éliminé la résistance en deux semaines.

Voyant que plusieurs Allemands vivant à l’est quittaient la RDA vers l’ouest, les autorités soviétiques ont décidé de construire un mur qui réduirait le nombre de personnes quittant vers l’ouest. Dans la nuit du 12 août 1961, une enceinte fortifiée fut élaborée pour diviser la ville de Berlin en deux : la zone soviétique distincte de la zone française et britannique. Le mur établissait alors une frontière pratiquement infranchissable entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Le mur de la honte, tel qu’il fut surnommé par les Occidentaux, était formé d’un mur de béton, de barbelés et de fossés. Les liaisons ferroviaires furent également coupées entre les deux zones. Même les portes et les fenêtres qui se trouvaient sur la ligne de division furent barricadées et bloquées. Le mur parcourait 43 kilomètres dans la ville de Berlin. Il fut également construit sur d’autres sections de la limite entre la République démocratique et la République fédérale. Dans ces zones, le mur effectuait une division sur 112 kilomètres.

Le but du gouvernement communiste était d’empêcher les ressortissants allemands de partir vers la République fédérale. Pendant les années d’existence du mur de Berlin, 239 personnes qui tentaient de fuir furent assassinées par les douaniers. On estime qu’environ 5 000 personnes ont réussi à franchir le mur.

La signature des pactes d’alliance a suscité une course aux armements, en particulier l’armement nucléaire. La peur du nucléaire a atteint son paroxysme : plusieurs exercices avaient lieu dans les écoles et plusieurs abris antinucléaires furent construits. Tous les États ont investi des sommes considérables dans la recherche nucléaire, l’expérimentation et la fabrication des armes.

Toute la population vivait alors dans la crainte d’une guerre nucléaire. Les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki avaient marqué l’imagination. Les gens avaient également vu les séquelles de ces explosions : radiations thermiques et nucléaires, choc de l’explosion, destruction massive, morts brutales et maladies.

Cette peur était accentuée par la division du monde en deux blocs et par la prolifération des armes nucléaires dans plusieurs pays. Malgré la signature de traités visant à limiter la prolifération des armes nucléaires, les États-Unis et l’URSS possédaient 50 000 ogives nucléaires au début des années 1990.

En 1962, la guerre froide a bien failli se traduire en guerre ouverte lors de la crise des missiles. L’URSS avait rapidement rejoint les États-Unis dans le développement des armes nucléaires. Toutefois, ces armes n’étaient pas capables de franchir la distance entre le territoire soviétique et le sol américain.

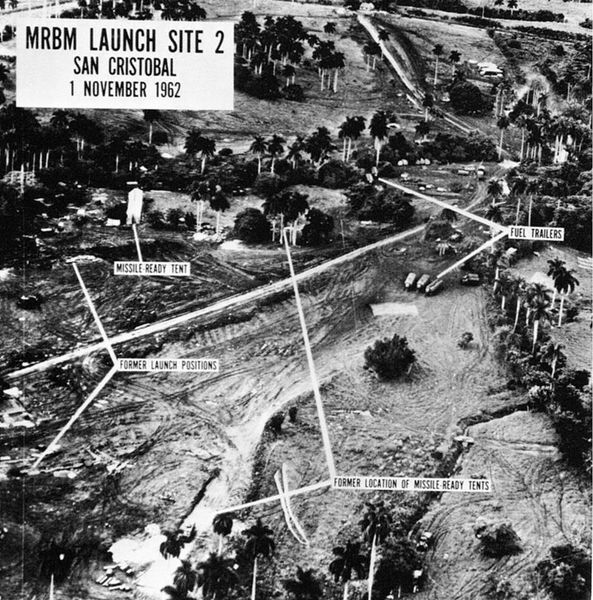

En mai 1962, Khroutchev a proposé à Fidel Castro de placer ses missiles sur l’île de Cuba.Il a accepté l’offre,car la présence des missiles russes sur son territoire favoriserait la défense de Cuba. Le 15 octobre 1962, des photos militaires prises par l’aviation américaine ont révélé la construction de bases de lancement de missiles à Cuba. Le président américain John F. Kennedy a immédiatement formé un groupe de 12 conseillers pour contrôler cette crise. Pendant sept jours, ce groupe était en intenses débats pour résoudre l’impasse.

Le 20 octobre, des croiseurs américains se préparaient à bloquer l’île de Cuba. Le 22 octobre, John F. Kennedy annonçait officiellement au public la découverte des missiles à Cuba. À la même occasion, il a déclaré que tout lancement de missile serait considéré comme une attaque directe de l’URSS sur les États-Unis. Kennedy terminait en exigeant le retrait immédiat des missiles à Cuba.

Khroutchev critiquait l’attitude américaine et son ingérence politique dans les affaires strictement liées à Cuba. Le 26 octobre, l’URSS acceptait de retirer ses missiles à condition que les États-Unis s’engagent à ne pas attaquer Cuba. Le lendemain, un avion américain est détruit alors qu’il survolait Cuba, suivant les ordres de Castro. L’URSS réclamait non seulement l’assurance que les États-Unis n’attaqueraient pas Cuba, mais aussi que l’armée américaine retire ses missiles en Turquie.

Le 28 octobre, Kennedy répondait à la première offre du 26 octobre, en ignorant les demandes faites la veille. Il acceptait le compromis proposé. Khroutchev annonçait ensuite la destruction des installations à Cuba. La guerre nucléaire était évitée. Malgré la tension très forte entre les différents camps, tous les dirigeants sont conscients des risques d’une guerre nucléaire et de la destruction qu’une telle guerre pourrait engendrer.

Cette crise étant en grande partie due au manque de communication efficace entre les États-Unis et l’URSS, les dirigeants ont installé une ligne téléphonique directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, les deux sièges du pouvoir. Les dirigeants pouvaient alors entrer en communication immédiate en cas de besoin.

La crise des missiles et la peur qu’elle a suscitée ont provoqué la Détente, époque de coexistence pacifique entre les États-Unis et l’URSS.

Pendant les années de guerre froide, les États-Unis et l’URSS ont mis sur pied des agences d’espionnage : la CIA chez les Américains et le KGB chez les Soviétiques. Ces deux agences formaient des espions dont le but était de recueillir des informations et d’utiliser ces informations pour organiser des coups d’État, des complots et des assassinats. Plusieurs espions devaient aussi faire du contre-espionnage, c’est-à-dire de démasquer les espions ennemis.

L’espionnage n’a pas mené à des actions directes puisque les deux puissances craignaient autant l’une que l’autre l’éclatement d’un conflit nucléaire ouvert. Toutefois, la capture d’espions du clan opposé était toujours un geste politique. Le cas le plus connu est celui du couple Rosenberg. Ce couple vivant aux États-Unis fut accusé d’avoir fourni des informations sur la bombe atomique aux Soviétiques. Ils furent accusés et condamnés à mort pour leur trahison.

La guerre froide a créé une véritable crainte du communisme aux États-Unis : certains craignaient que les communistes prennent le contrôle du pays et y imposent une dictature inspirée du modèle soviétique. Malgré ces craintes qui s’exprimaient de plus en plus fortement, Truman souhaitait éviter de créer un état totalitaire de droite en tentant de combattre les États totalitaires de gauche.

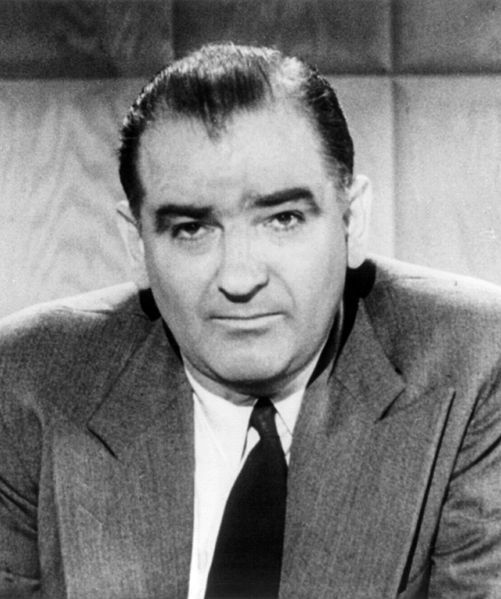

McCarthy a tout de même proposé de créer une liste de potentiels communistes qu’il faudrait évacuer des postes de pouvoir. Il a par la suite reçu le pouvoir de mettre en place des institutions qui repéreraient les coupables qui soutenaient l’URSS et les partis communistes.

Ces institutions avaient la permission de faire des enquêtes policières à partir d’un simple soupçon. McCarthy a alors déclenché une véritable chasse aux sorcières : il voyait des communistes partout chez les fonctionnaires, les journalistes, les intellectuels, les cinéastes, etc. Quiconque affirmait des idées politiques de gauche était automatiquement soupçonné d’être communiste. Plusieurs personnalités connues ont été reconnues coupables dans cette chasse aux sorcières, dont Marshall et Charlie Chaplin. Ce dernier n’avait pas le droit de remettre les pieds en sol américain. Autrement, il risquait d’être arrêté et emprisonné.

Le 2 décembre 1954, la Maison-Blanche a mis fin au Maccarthysme après qu’il y ait eu des milliers d’enquêtes, des démissions chez les agents fédéraux et des révocations. La Maison-Blanche mettait ainsi fin à cette période hystérique et marquée par la paranoïa.

Après les évènements de la crise des missiles de Cuba, l’URSS et les États-Unis se sont entendus pour renoncer aux croisades effectuées l’un contre l’autre. Chaque puissance acceptait alors de ne pas intervenir dans les zones d’influence de l’autre, même si les politiques mises en place allaient à l’encontre de leur idéologie. Cette décision marquait surtout la volonté de préserver la paix et d’éviter l’escalade vers un conflit mondial.

L’URSS espérait encore rattraper les États-Unis en ayant le même nombre d’armes et d’ogives nucléaires. Elle y est d’ailleurs parvenue en 1968. Le nombre d’armes nucléaires inquiétait de plus en plus les chefs d’État. C’est pour restreindre ces inquiétudes qu’ils ont signé plusieurs accords. En 1963, le Traité interdisant les essais d'armes nucléaires tente de mettre fin aux essais nucléaires dans l’atmosphère. La France et la Chine avaient refusé de le signer.

En mai 1968, les pays ont signé l’Accord de non-prolifération des armes nucléaires. Cet accord stipulait que les pays qui possédaient la bombe atomique n’en fabriqueraient pas d’autres et n’aideraient pas les autres pays à la fabriquer. Les pays qui ne possédaient pas l’arme atomique s’engageaient à ne pas en fabriquer. Ni la France ni la Chine ne signèrent ce nouvel accord. En 1969, les États-Unis et l’URSS prenaient l’engagement de limiter le nombre de lieux de lancement d’armes nucléaires. Ces accords sont surnommés les SALT (Strategic Arms Limitation Talks).

Plusieurs traités sont signés en Europe. Ces derniers assuraient la stabilité des frontières européennes. C’est par l’un de ces traités, en 1972, que les deux Allemagnes ont mutuellement reconnu leurs frontières. En 1973, les deux républiques faisaient leur entrée à l’ONU. Les Accords de Helsinki marquent également un tournant important dans la guerre froide. Signés le 1er août 1975, les traités fixaient les frontières européennes et exigeaient le respect des droits de l’Homme en URSS De plus, les Accords d’Helsinki marquent le recommencement du commerce est/ouest. La guerre froide n’est pourtant pas terminée puisque plusieurs conflits régionaux suscitaient encore des tensions entre les deux blocs.

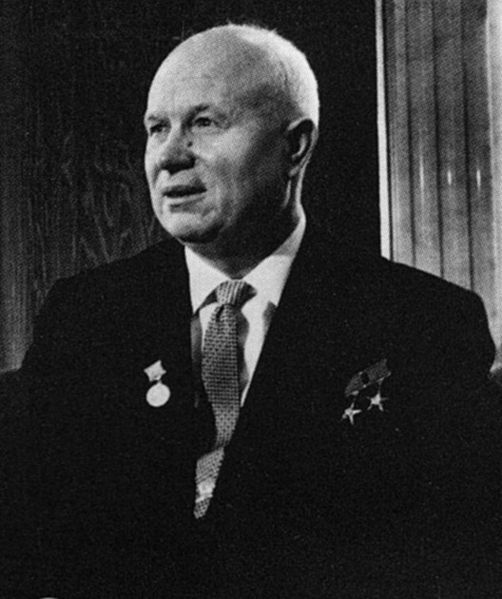

En 1953, Staline est décédé. Sa mort a suscité une crise politique qui s’est rétablie lorsque Khroutchev a pris le pouvoir et le contrôle de l’État.

Après sa prise de pouvoir, Khroutchev a rédigé un rapport sur les régimes communistes. D’abord lu à un comité restreint, le texte du rapport fut rapidement connu partout dans le monde. Khroutchev y critiquait vertement le culte qui fut voué à Staline. Plus important encore, il émettait ses propres doutes sur le régime communiste, y proposant quelques modifications. Le rapport de Kroutchev a causé une crise entre les partis communistes et leurs dirigeants. Certains appuyaient les réformes proposées par le nouveau dirigeant soviétique alors que d’autres optaient pour un régime communiste plus conservateur.

Semant le doute dans les pays communistes, ce rapport a fait naître des volontés démocratiques de plus en plus fortes. En Pologne, le premier ministre n’arrivait pas à contenir les mouvements contestataires. En réaction, il a déclaré l’état de guerre pour mettre fin aux volontés démocratiques.

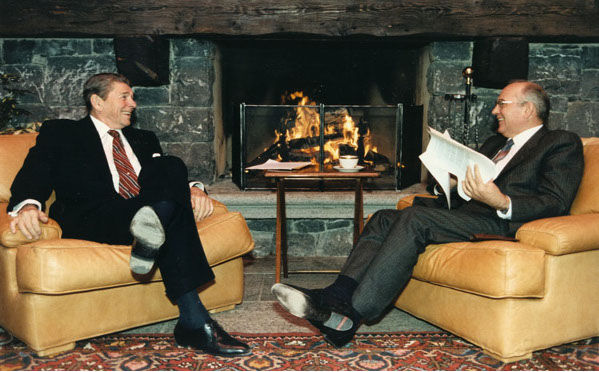

Mikhaïl Gorgatchev a pris la direction de l’URSS en 1985. Sentant la puissance du parti communisme s’effriter devant les critiques, il tente de réformer l’URSS et d’adopter de nouvelles politiques. Favorisant le désarmement et la coopération internationale, les politiques de Gorbatchev ont collaboré à mettre fin à la guerre froide. Gorbatchev a aussi réussi à convaincre le président américain, Ronald Reagan, à diminuer de moitié ses effectifs nucléaires. Les deux puissances mondiales avaient alors, pour la première fois depuis 1945, un discours véritablement modéré. L’URSS visait une réconciliation avec l’Europe et les États-Unis.

En politique interne, Gorbatchev souhaite mettre en place un régime plus transparent. Il tentait également de sauver le régime communiste en implantant plusieurs réformes en s’éloignant du communisme plus traditionnel. Les réformes qu’il tentait de mettre en place ont suscité de nombreuses crises au sein de l’URSS.

En mai 1989, plusieurs Allemands fuyaient par la Hongrie, dont les portes étaient ouvertes. Plusieurs manifestations ont lieu en Allemagne de l’Est. Des milliers d’Allemands se dirigeaient vers la Hongrie et les autres exigeaient un droit de passage vers l’ouest plus facile. Pendant ce temps, Gorbatchev affirmait qu’il ne nuirait en rien à l’ouverture des portes du mur de Berlin ni à l’unification de l’Allemagne.

Le 7 novembre, le gouvernement communiste d’Allemagne annonçait sa démission à Berlin-Est. Il accordait également la permission de voyager à l’étranger sans restriction. Lorsque la population berlinoise a entendu cette annonce, des milliers d’individus se sont dirigés vers le mur pour y passer. Les douaniers, qui n’arrivaient pas à répondre à la demande, laissaient passer les gens sans poser de question. Le mur était ouvert et tous pouvaient y passer facilement. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, des jeunes brisaient le mur de la honte. La chute du mur de Berlin mettait fin à 50 ans de séparation. Le 3 octobre 1990, l’unification de l’Allemagne était officielle.

Les réformes implantées par Gorbatchev ne plaisaient pas à tout le monde. Plusieurs crises internes ont éclaté et le régime soviétique craquait. Le 12 juin 1990, la Russie, alors dirigée par Boris Elstine, déclarait officiellement son indépendance. Sans la Russie, l'URSS perdait beaucoup de sa puissance. Le 19 août 1991, Boris Eltsine renversait Gorbatchev et prenait le pouvoir.

Le 21 décembre 1991, l’acte de décès de l’URSS était signé. La Communauté des États indépendants (CEI) était formée. Le 25 décembre, Gorbatchev quittait le Kremlin. Après la chute de l’URSS et à la demande de la population, Leningrad reprenait son nom d’origine, Saint-Pétersbourg. La chute de l’URSS marquait officiellement la fin de la guerre froide.