Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.

Au début du Moyen Âge, les routes, les chaussées et les ponts étaient encore en bon état. Le réseau de voies développé pendant l’Empire romain couvrait l’ensemble du continent européen, même les endroits les plus reculés. Le réseau était aussi parsemé de relais pour chevaux et de nombreuses auberges. Ces infrastructures favorisaient grandement les voyages et les échanges commerciaux.

Toutefois, dès la fin de l’Empire romain, les dirigeants ont peu à peu abandonné le réseau qui s’est détérioré sans cesse pendant plus de deux siècles. Malgré leur usure grandissante, les routes ont été tout de même utilisées jusqu’au 7e siècle. Au 8e siècle, à l’époque de Charlemagne, il y eut un mouvement de renaissance commerciale, intellectuelle et religieuse. Les routes étaient de nouveau fréquentées par les marchands et les voyageurs.

Après la chute de l’Empire romain, les routes terrestres étaient moins praticables. Plusieurs marchands, notamment ceux de l'Empire romain germanique, empruntaient plutôt les routes maritimes. Toutefois, la navigation avait également certaines limites en raison du nombre élevé de pirates et de corsaires. Le transport maritime diminua, de même que la construction navale.

Ce sont les Vénitiens et les Génois qui ont repris la construction navale. Ils se sont d’ailleurs livrés de chaudes luttes pour prendre le contrôle des échanges commerciaux en Méditerranée. Dès le 13e siècle, le commerce maritime a repris son cours, les Italiens réussissant même à relier leur pays avec les Flandres et l’Angleterre. De leur côté, les Portugais avaient de meilleurs navires pour franchir de grandes distances. C’est pourquoi ils naviguaient jusqu’en Asie. Grâce à son monopole du commerce des épices, le Portugal était le plus riche pays d’Europe à la veille de la Renaissance et des grandes explorations.

Le commerce renaissant a pris rapidement fin dès le début du 10e siècle, alors que s’installait le régime féodal. Les routes non entretenues étaient non seulement moins agréables à emprunter, mais aussi peu sécuritaires à cause de la présence de nombreux hors-la-loi. Le Haut Moyen Âge se caractérisait donc par un repli sur les terres du seigneur. Peu de voyageurs et de commerçants empruntaient les routes. Les seigneuries vivaient donc de manière indépendante. Les villes et les cités étaient abandonnées.

Pendant le régime féodal, la plupart des échanges de marchandises s’effectuaient par troc, il n’y avait plus de monnaie métallique. Par exemple, la ville de Rome, qui comptait pas moins de 500 000 habitants au 1er siècle av. J.-C., n’en comptait pas plus de 50 000 au 10e siècle.

Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du 11e siècle que le commerce a tranquillement repris sur les routes européennes. Fortement liée à l’essor urbain du 11e siècle, la renaissance du commerce est également due à l’entretien et à la protection de nombreux chemins.

Par exemple, de plus en plus de pèlerins se dirigeaient vers Compostelle. Le chemin de Compostelle, également surnommé le Chemin français à l’époque, était entretenu, protégé et défendu par des chevaliers. Cette route fut graduellement fréquentée par de nombreux voyageurs et de nombreux marchands itinérants.

L’essor urbain, combiné à un niveau plus élevé de sécurité sur les routes, a favorisé l’émergence d’un nouveau commerce motivé par la quête de profits et facilité par le retour de la monnaie métallique. Plusieurs associations de marchands ont vu le jour avant de prendre le contrôle et le monopole des activités commerciales.

Les surplus agricoles, une meilleure sécurité dans les villes et des réseaux de transport améliorés ont provoqué la montée du commerce. La montée du commerce et une hausse des activités urbaines expliquent la diminution de l’influence des châteaux féodaux. Les seigneurs étaient de moins en moins riches tandis que les commerçants et les banquiers l’étaient de plus en plus.

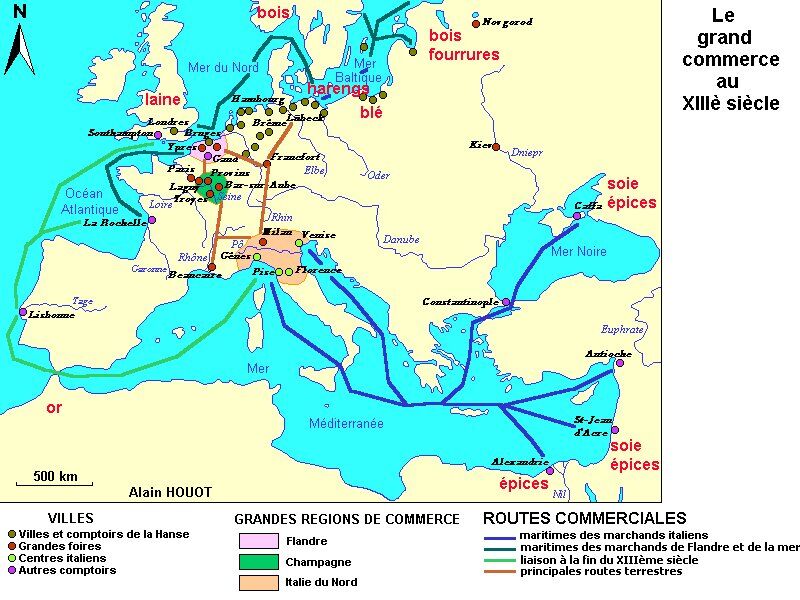

Le Grand commerce s’appuyait non seulement sur les échanges commerciaux entre les gens d’une même région, mais également sur les échanges extérieurs créant ainsi un système commercial établi entre tous les pays d’Europe et l’Asie, l’Empire arabe et l’Empire byzantin.

Les grandes villes portuaires ont grandement profité de leur position géographique pour contrôler les routes maritimes et s’approprier une partie du commerce international. Les flottes et les caravanes ont pu bénéficier des routes, tant terrestres que maritimes, développées au cours des croisades. Ces routes leur donnaient accès aux richesses de l’Inde, de la Chine et de tout le Sud-Est asiatique. Les commerçants se procuraient les marchandises convoitées dans les villes d’Orient ou encore à Byzance (Constantinople) avant de les revendre dans les foires.

Au nord de l’Europe, les villes portuaires contrôlaient tout le commerce de la mer du Nord et de la mer Baltique. Au sud, les villes portuaires italiennes contrôlaient tout le commerce méditerranéen.

Sans les innovations technologiques, les commerçants n’auraient pas été en mesure de transporter autant de marchandises. Le Grand commerce est largement tributaire de ces avancées.

Pour le transport effectué sur les routes, les marchands profitaient des inventions dans le domaine du ferrage. En effet, les roues des chars et des charrettes étaient cerclées de fer, ce qui les rendait plus solides. De plus, les nouveaux types de harnachement et d’attelage facilitaient le transport de lourds chargements. Le pavage des routes permettait des déplacements plus rapides et plus efficaces.

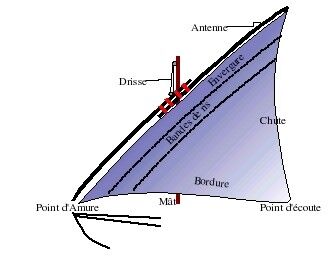

Le transport maritime connut également de nombreuses innovations qui ont permis à des villes portuaires de s'enrichir. Les navires construits étaient plus résistants et pouvaient effectuer de plus grands voyages. Les navigateurs profitaient également de meilleurs instruments de navigation : boussole, sextant, astrolabe. De plus, certains éléments rendaient les navires plus faciles à manœuvrer : voile latine triangulaire (qui permettait de remonter le vent et de naviguer de travers), gouvernail d’étambot, vergue (pour orienter les voiles carrées fixées sur le mât). Certains navires étaient même dotés d’un second mât.

Non seulement toutes ces innovations ont-elles permis le développement d’un vaste réseau commercial, mais elles ont aussi mené aux grandes explorations de la Renaissance.

Le capital est l'ensemble des biens d’une personne ou d’une entreprise qui peuvent rapporter un revenu.

Le capitalisme est un régime économique et social qui s'appuie sur la propriété privée des moyens de production. Une grande importance est accordée à la recherche de profit ainsi qu'à ceux et celles qui détiennent le capital (l'argent). Le capitalisme encourage aussi l'initiative des individus et la concurrence entre les entreprises.

Les commerçants ont établi des modes de fonctionnement qui leur permettaient d’accumuler rapidement des profits. Ils se procuraient donc de très grandes quantités de marchandises. Ils pouvaient même acheter tout un chargement ou tout un lot. Ils allaient ensuite revendre ces marchandises dans les grandes foires telles que les foires de Champagne. L’achat de marchandises constituait pour eux un capital investi qu’ils souhaitaient rentabiliser.

Pour bien faire fonctionner ce système de vente, les marchands avaient parfois besoin d’une aide financière. C’est pourquoi plusieurs changeurs prenaient part aux foires. Ces changeurs avaient plusieurs fonctions et prêtaient, entre autres, d'importantes sommes d’argent aux commerçants. Les changeurs profitaient des intérêts de l'argent prêté pour s'enrichir.

Les changeurs avaient aussi pour fonction d'établir la valeur des pièces de monnaie. En effet, l'usage de la monnaie métallique était répandu de nouveau, mais n'était pas uniformisé d’une région à l’autre. La valeur de la pièce de monnaie était alors fixée en fonction de la qualité et de la quantité de métal qui la composaient. Les changeurs étaient en demande puisque les pièces de monnaie ont rapidement été nécessaires pour effectuer toutes les transactions. La monnaie avait remplacé le troc.

Le but des changeurs et des commerçants était donc d’accumuler le plus de capital possible, d’où l’intérêt d’aller chercher des marchandises dans les régions éloignées (Empire musulman, Empire byzantin, Asie) qui étaient riches en marchandises convoitées et dispendieuses. Les changeurs et les commerçants se retrouvaient alors dans les grands ports commerciaux du Nord de l’Europe ou de la Méditerranée. Les marchandises étaient par la suite distribuées à l’ensemble du continent grâce aux foires et aux marchés. À l’époque, les plus riches marchands étaient ceux qui se spécialisaient dans les marchandises orientales : poivre, noix, cannelle, huile, etc.

Les marchands avaient souvent de très grandes sommes d’argent avec eux et ils ne voulaient pas prendre le risque de se faire voler. C’est pourquoi l’usage de la lettre de change s’est propagé. Cette lettre garantissait au marchand qu'il allait recevoir la somme prévue s’il la présentait à un changeur ou à un banquier. Ces lettres ont été utilisées par les Italiens dès 1300, mais ont connu leur véritable essor tout au long du 14e siècle. Elles sont en fait l'ancêtre des chèques d'aujourd'hui.

Les Italiens avaient développé des méthodes de vente spécifiques qui se sont lentement propagées dans tout le continent. Ces méthodes ont favorisé le développement de la classe bourgeoise et du commerce international. Ce sont en effet les commerçants italiens qui ont utilisé les premiers des techniques telles que le prêt et les lettres de change. Ils se sont progressivement sédentarisés, envoyant des commis sur les routes et sur la mer alors qu’ils restaient en ville pour mieux gérer leurs affaires.

Les principales activités commerciales avaient lieu près des deux grands pôles : au nord, près de la mer Baltique, et au sud, près de la Méditerranée.

Les Pays-Bas assuraient le contrôle du commerce des mers du Nord et Baltique. On y échangeait les produits du Nord (poisson, vin, sel, fourrures, métaux, draps). La ville la plus importante était alors Bruges, grande productrice de draps et de tissus. Les grands fleuves russes qui se jettent dans la mer Baltique favorisaient aussi les échanges et les contacts avec l’Asie.

La mer Baltique fut d’ailleurs un important carrefour pour les échanges commerciaux et facilitait le commerce avec le Nord du continent, la Scandinavie et l’Angleterre. Le second pôle majeur se situait en Méditerranée, là où les Italiens, plus spécifiquement les Vénitiens et les Génois, avaient pris le contrôle de toutes les routes maritimes grâce à leur grande flotte commerciale.

Venise possédait une immense flotte dont tous les navires revenaient toujours à temps pour participer aux plus grandes foires qui avaient lieu à Pâques, en septembre et à Noël. Les Vénitiens s’étaient alliés avec les Byzantins et avec les croisés, ce qui leur a valu de recevoir de nombreux avantages commerciaux (monopoles et routes vers l’Asie).

Les marchands génois avaient la même ambition que les Vénitiens. Toutefois, ils ne possédaient pas les mêmes méthodes et n’avaient pas la même efficacité. Ils étaient tout de même suffisamment bien situés pour avoir le monopole de l’alun, une substance nécessaire pour les teinturiers, dont l’industrie était florissante.

Peu à peu, de nouvelles villes prenaient plus d’importance lorsqu’elles développaient des marchandises qui leur étaient propres. Par exemple, les villes de Florence et de Milan ont débuté la production de tissu, d’objets de cuir et d’armes, ce qui leur a valu une plus forte participation au commerce italien.

Avec les fortes associations de marchands et de villes liées au commerce, de nouveaux centres se développaient également. Ce fut le cas de villes de l'Europe du Nord dont l’alliance (hanse teutonique) en faisait l’un des points les plus riches du 13e siècle.

- De la Russie et de la Prusse : fourrures et cire;

- Des Flamands : draps;

- Des Anglais : draps et laine;

- De la Scandinavie : poissons séchés et fumés, cuivre, fer;

- De la France et du Rhin : vins.

C’est pour se protéger contre ces risques accrus que les marchands ont commencé à créer les guildes. Ces dernières établissaient des privilèges et des juridictions très codifiés et reconnus par l’ensemble des commerçants. Les guildes fixaient le prix, contrôlaient le poids et la mesure des marchandises et avaient le monopole des activités commerciales. Les guildes regroupaient à la fois des marchands et des transporteurs.

Au départ, les hanses étaient des regroupements de guildes dont les ambitions étaient plus élevées, tant en ce qui concernait le commerce que la politique. Peu à peu, les hanses sont devenues des ligues regroupant plusieurs villes marchandes. Cette association était alors très puissante. Par exemple, la Hanse de Londres rassemblait une vingtaine de villes en plus de Londres.

En 1230, la Hanse des 17 villes regroupait les marchands et les drapiers de tous les Pays-Bas et du Nord de la France. Cette association était tellement puissante que les États la traitaient de la même manière que les ambassadeurs d’un grand pays. La puissance de la plupart des hanses a pris fin au 15e siècle.