La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau. Elle a débuté au temps des grandes explorations aux 15e et 16e siècles. Cependant, la mondialisation s’est redéfinie depuis les années 1980 avec l’ouverture des marchés. Aujourd’hui, la grande présence du libre-échange permet la libre circulation des biens, des services ou des capitaux se fait par-delà les frontières.

-

Le marché est un lieu d’échanges, c’est-à-dire un endroit où se déroulent les activités commerciales. C'est là que se rencontrent l'offre (les vendeurs), qui consiste à proposer un bien ou une service, et la demande (les acheteurs), qui consiste à acquérir un produit en le payant afin de satisfaire un besoin. Il existe des marchés régionaux (Québec), nationaux (Canada), continentaux (Amérique du Nord) et internationaux (monde).

-

Le libre-échange est une politique économique qui vise à éliminer toutes les barrières commerciales entre les États ayant signé un accord.

-

La mondialisation est un phénomène qui pousse les États à ouvrir leur économie nationale au marché mondial afin d’augmenter les échanges entre eux, ce qui les rend interdépendants. Ces échanges peuvent inclure les services, les biens, les capitaux ou encore le mouvement des travailleurs et travailleuses.

En effet, même si une compagnie s’est établie dans un endroit précis, elle peut quand même offrir ses services ailleurs dans le monde. Les sièges sociaux des compagnies Airbnb et Uber sont situés aux États-Unis, mais celles-ci offrent leurs services d’hébergement et de transport partout dans le monde. Désormais, les marchés canadiens ne sont plus réservés qu’aux Canadiens et aux Canadiennes, mais à tous les investisseurs et à tous les consommateurs étrangers. Il en est de même pour les autres États. Trois changements majeurs ont contribué à cette ouverture des marchés :

- en 1991, l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) est démantelée. C’est la fin de la guerre froide, qui divisait le monde en deux : le système capitaliste américain et le système communiste soviétique. À la fin de la guerre froide, c’est le système capitaliste américain qui s’est propagé autour du globe, ce qui favorise énormément les échanges mondiaux. La majorité des 15 nouveaux pays créés à la suite du démantèlement de l’URSS adoptent le capitalisme,

- les accords économiques deviennent très avantageux. Ils mènent à la formation de grandes zones économiques impliquant plusieurs pays. Ceux-ci finissent par abolir plusieurs obstacles qui nuisaient alors au commerce, comme le droit de douane (montant payé pour les produits qui entrent dans un pays). Plusieurs États signent des accords économiques afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et parfois même des personnes. Parmi ces accords, il y a l’Union européenne , l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et le Marché commun du Sud (Mercosur),

- le développement des technologies de l’information et des communications (ordinateur, Internet, etc.) a permis une meilleure communication, peu importe le lieu de résidence des utilisateurs et utilisatrices. En quelques secondes, il est possible de communiquer avec quelqu’un résidant à plus de 15 000 km de l’endroit où on se trouve. Le développement des transports facilite également les échanges à travers le monde. Un voyage de quelques jours en bateau ou en voiture dure seulement quelques heures en avion.

La fin de la guerre froide, la formation de grandes zones économiques et le développement des technologies ont donc contribué à l’ouverture des marchés et à l’augmentation des échanges entre les États. À l’heure de la mondialisation, le « monde » accepte les règles du système économique capitaliste. Par conséquent, la quasi-totalité des États font des échanges entre eux. La mondialisation a alors pour effet d’augmenter l’interdépendance économique des États.

En effet, les économies de plusieurs pays sont liées entre elles et une seule décision peut déclencher une série de réactions en chaine et nuire à plusieurs économies. Un pays peut soit importer (acheter) ou exporter (vendre) un produit (bien ou service). Ce sont les exportations qui rapportent de l’argent au pays. Pour qu’un pays génère des profits, il doit donc exporter (vendre) plus qu’il importe (achète). Lorsqu’un pays est en crise économique, il diminue grandement ses importations, ce qui fait perdre de l’argent aux pays qui exportent leurs produits vers ce pays.

En 2008, lors de la crise économique, les États-Unis ont réduit leurs importations, ce qui a énormément affecté le Canada et le Mexique. En effet, environ 75 % des exportations (ventes) du Canada et du Mexique étaient destinées aux États-Unis.

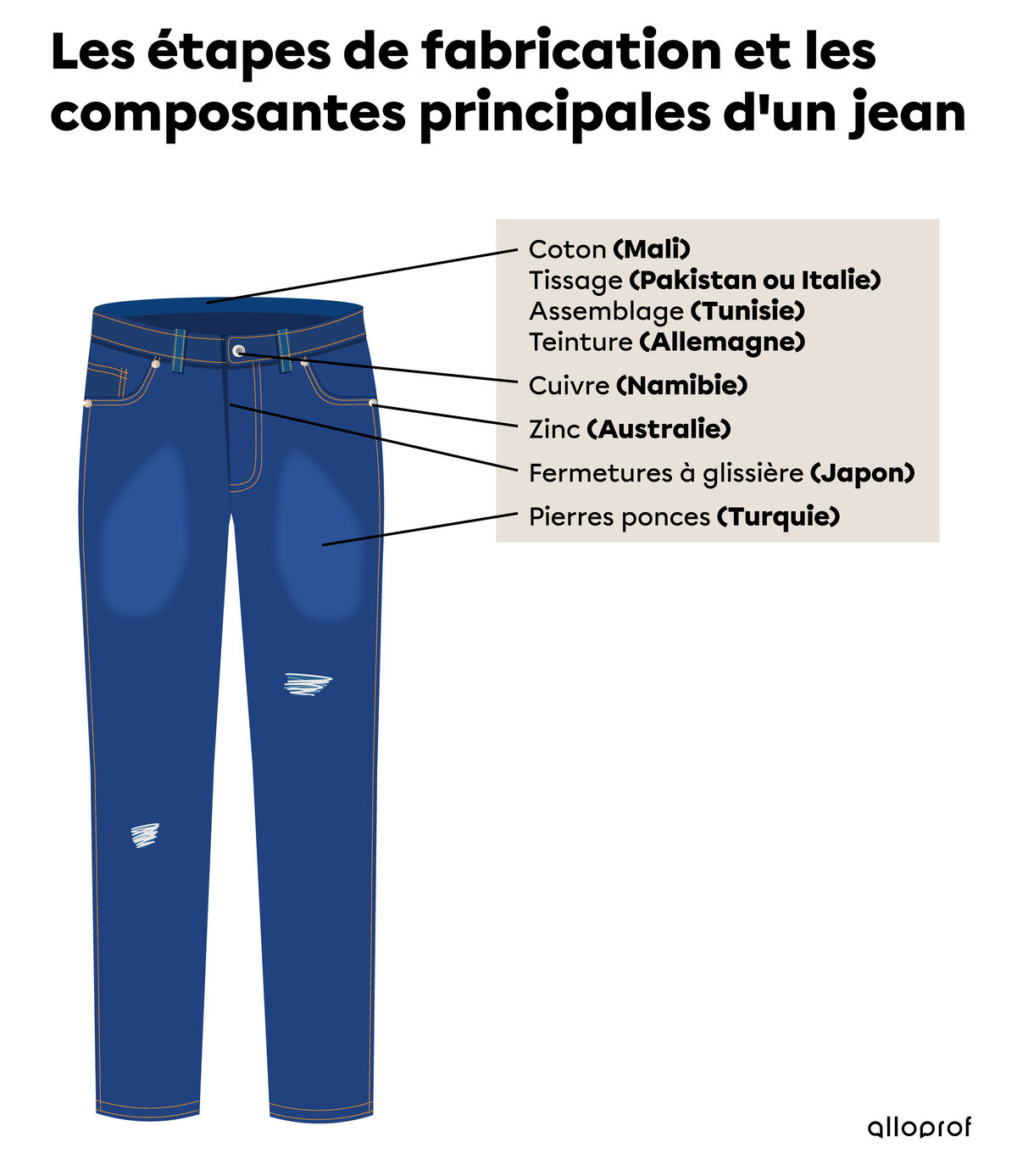

Il peut aussi y avoir une interdépendance économique dans la fabrication d’un bien nécessitant plusieurs composantes.

Une compagnie qui fabrique des jeans devra faire des échanges avec le Mali pour se procurer le coton, avec l’Allemagne pour se procurer la teinture, avec le Japon pour se procurer les fermetures à glissière, etc. Ainsi, chaque compagnie est interdépendante des États avec lesquels elle fait affaire. Si elle n’obtient pas l’une ou l’autre des composantes dont elle a besoin pour fabriquer son produit, elle ne peut pas le vendre.

Bref, l’interdépendance économique des États fait en sorte qu’une seule décision peut avoir d’énormes conséquences sur les autres économies.

En résumé, la mondialisation, c’est un peu comme si le monde entier était devenu un seul et unique grand pays. Cette dernière est le résultat d’une ouverture plus large de nombreuses frontières nationales et de l’augmentation marquée du commerce international. Ainsi, au lieu de penser l’économie pays par pays, il faut maintenant considérer l’ensemble de la planète comme étant un tout.

La mondialisation résulte de l’amélioration des réseaux de transport et de communication. Il est en effet de plus en plus facile de faire circuler un peu partout à travers le monde les biens, comme des marchandises, des personnes (notamment par des voyages d’affaires et le tourisme) et les informations, grâce aux télécommunications. Les accords de libre-échange (ALE) sont un autre facteur important, puisqu’ils facilitent les échanges commerciaux, notamment en supprimant les tarifs douaniers.

Ainsi, les entreprises, lorsqu’elles planifient leurs activités (approvisionnement en matière première, implantation d’installations de production et identification du marché pour la vente), n’évaluent pas seulement les possibilités qui s’offrent à elles dans leur propre pays. Elles évaluent les possibilités au niveau mondial en se posant plusieurs questions :

- à quel endroit puis-je me procurer les matériaux et les pièces nécessaires à ma production à bon prix?

- à quel endroit pourrais-je installer mes installations de production pour que mes couts de production soient bas?

- quels marchés me seraient accessibles pour vendre mes produits?

Selon les réponses à ces questions, les entreprises font des choix. Elles peuvent se procurer les matières premières dans un pays et les transporter dans un autre pays. Là, elles seront transformées dans des usines réalisant les travaux à bas cout grâce à des taxes ou des impôts peu élevés, des réglementations peu contraignantes (au niveau du travail ou de l’environnement) et à de la main-d’oeuvre peu couteuse. Une fois la fabrication du produit terminée, ce dernier est envoyé vers d’autres pays pour être vendu.

La plupart des meubles ont voyagé à travers le monde avant de se retrouver dans nos maisons. Rares sont ceux qui sont construits avec des matériaux et grâce à des infrastructures entièrement locales.

Par exemple, une entreprise située au Canada développe un concept pour un nouveau modèle de table et de chaises. La fabrication de ce nouveau modèle est confiée aux différents départements de l’entreprise qui sont situés un peu partout à travers le monde. Les panneaux et les pièces de bois sont fabriqués dans un pays alors que les pièces en métal (vis et plaques, etc.) sont fabriquées dans un autre pays. L’un et l’autre sont ensuite envoyés dans une même usine (en Asie ou encore au Mexique par exemple) pour être assemblés puis expédiés dans l’entrepôt de l’entreprise situé au Canada. Tous les magasins (de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve) vont chercher leurs inventaires dans cet entrepôt pour vendre les meubles aux consommateurs et consommatrices.

Avec l’augmentation des échanges commerciaux internationaux, certaines régions du monde se sont spécialisées dans certains types de production. Certaines régions se spécialisent dans l'extraction des matières premières (bois, minerai, pétrole, etc.). D’autres reçoivent ces matières premières et se concentrent sur la production de biens manufacturés (meubles, vêtements, etc.). D’autres encore se spécialisent dans la conception de produits technologiques (ordinateurs, cellulaires, etc.) ou dans le domaine des services (services aux entreprises, tourisme, etc.).

C’est la division internationale du travail. Cela ne veut pas dire que l’économie d’un pays ne repose que sur un seul type de production, mais un type de production va représenter une large part de son économie. C’est le cas, par exemple, de l’Inde. Une bonne partie de sa population travaille en agriculture. Toutefois, le secteur informatique est lui aussi bien développé et emploie un peu plus d’un tiers de la population. Depuis plusieurs années, l’Inde est reconnue comme un fournisseur de services informatiques et de création de logiciels. Ces activités contribuent à une grande part du PIB du pays.

Ce sont principalement les entreprises des pays développés qui bénéficient des avantages de la mondialisation, notamment parce qu’elles ont accès à plus de ressources financières. Plusieurs se transforment en multinationales et développent de nouveaux marchés dans d’autres pays, entre autres dans les pays émergents où la consommation d’une partie de la population augmente. Cela contribue à augmenter les revenus des entreprises.

Une multinationale est une entreprise qui réalise des activités dans d’autres pays que son pays d'origine (exploitation de ressources, production de biens ou de services, recherche et développement, etc.).

Pour en apprendre plus sur les multinationales, consulte la fiche sur les entreprises multinationales.

La mondialisation a aussi plusieurs impacts sur la population des pays développés. D’une part, elle leur donne accès à de nombreux produits à prix accessible. Toutefois, elle entraine également la délocalisation de plusieurs emplois, surtout ceux dans le domaine manufacturier. En effet, en évaluant les possibilités pour réduire les couts de production de leurs produits, plusieurs entreprises transportent leurs opérations dans d’autres pays. Les employés et les employées qui s’occupaient de la fabrication du produit doivent donc se trouver un nouvel emploi, puisque le leur a été transféré dans un autre pays.

La délocalisation fait référence au déplacement des activités ou d'une partie des activités d’une entreprise vers un autre pays afin de réduire les couts de production. Ce déplacement se fait généralement des pays développés vers des pays en développement ou émergents.

L’installation de lieux de production (usines, etc.) par les entreprises amène des migrations de travailleurs et travailleuses. Ceux-ci quittent les campagnes ou les régions moins développées pour venir s’établir près des lieux de production et y occuper un emploi. Ces mouvements de population entrainent la création de grands centres urbains.

Les capitaux sont les biens ou les montants d’argent possédés par une personne, une entreprise ou un État. Les capitaux peuvent notamment servir à effectuer des investissements.

L’apport de capitaux venant des entreprises multinationales contribue à développer les infrastructures, entre autres dans les grands centres urbains, et à améliorer la qualité de vie et les revenus d’une partie de la population. Cet apport d’argent permet à certains pays en développement de moderniser leur économie et de devenir un pays émergent.

Certaines entreprises choisissent d’implanter leurs activités dans des lieux où les lois sont moins exigeantes (notamment pour les conditions de travail ou la protection de l’environnement). Cela leur permet de réduire leurs couts de production en offrant des emplois avec de faibles conditions de travail et un bas salaire, tout en évitant des couts liés à la protection des cours d’eau ou de l’air. Les habitants et habitantes de ces régions en viennent à vivre dans un environnement pollué et à occuper des emplois qui peuvent être dangereux pour leur santé.

La présence des entreprises multinationales a également un impact sur la gestion des ressources dans un pays. Les choix de production répondant plutôt aux besoins des pays développés, certaines entreprises en viennent à accaparer les ressources. Cela fait en sorte que la population locale n’a plus accès à ces ressources pour subvenir à ses propres besoins.

Une entreprise multinationale produisant du coton achète presque toutes les terres agricoles d’une région. La population ne pouvant plus cultiver des céréales et des légumes pour se nourrir, elle doit importer les aliments d’une autre région, ce qui lui coute plus cher.

L'altermondialisme est un mouvement qui propose des alternatives à la mondialisation. Les altermondialistes cherchent une réforme de la mondialisation dans laquelle les principes du droit humain, de la justice économique et de la protection de l’environnement seraient respectés.

Le mouvement altermondialiste est porté par de nombreuses organisations et associations dans le monde. Il cherche à comprendre les conséquences négatives (économiques, sociales, environnementales et politiques) de la mondialisation afin de développer des alternatives plus respectueuses et solidaires pour toutes les populations. Il met ainsi de l’avant des valeurs telles que le respect des droits humains, la protection de l’environnement ou encore la justice économique.

Des réseaux de commerce équitable ont aussi été créés pour contrer certains effets de la mondialisation et assurer une juste répartition plus juste des revenus.

Ladouceur, Maude et Alain Parent. Globe. Cahier d’apprentissage, 2014, p.167-172.

Giguère Groulx, Jean-Félix et Marie-Hélène Laverdière. Immédiat. Richesse, 2017, p.26-29.