Pour accéder aux autres fiches du module Le territoire autochtone, consulte la section À voir aussi.

Les communautés autochtones du monde font face à différents enjeux et défis qu’ils doivent relever pour faire valoir leurs droits.

En géographie, un enjeu est une problématique liée à l’utilisation et à l’aménagement du territoire. L’enjeu peut être lié aux aspects environnemental, économique, politique, social, etc.

Les peuples autochtones dans le monde doivent partager leur territoire avec les peuples colonisateurs qui s’y sont établis il y a plusieurs années. Les territoires autochtones sont souvent riches en ressources naturelles et sont donc convoités par les gouvernements et les entreprises. Cela peut entrainer des conflits et des négociations entre les différents acteurs.

- Il arrive que les gouvernements et les entreprises exploitent les ressources des territoires autochtones sans prendre en considération les populations qui y habitent.

- Cela peut causer des problèmes de santé pour les peuples autochtones.

- Cela peut priver les peuples autochtones des ressources nécessaires pour s’alimenter et pour vivre.

- Dans d’autres cas, des ententes sont conclues entre les populations autochtones et le gouvernement ou les entreprises afin de compenser leur perte de territoire.

- Il arrive que des cas soient portés en justice afin d’empêcher l’exploitation d’une ressource sur un territoire autochtone.

Une ressource naturelle est un élément présent dans la nature (minéraux, pétrole, bois, etc.) qui est exploité par les humains.

Au Pérou, les populations autochtones de la région de Madre de Dios, en Amazonie, sont soumises à des taux élevés de mercure en raison des travaux dans des mines d’or. Le mercure se retrouve dans les rivières contaminant les espèces aquatiques et les personnes qui les consomment. Les populations autochtones sont à risque de développer des maladies liées à cette contamination au mercure.

Source : Dans certaines zones de la province de Madre de Dios au Pérou, l’orpaillage illégal a laissé des plaies dans la forêt [Photographie], Abd, R., s.d., La Croix, (URL). Droits réservés*[1]

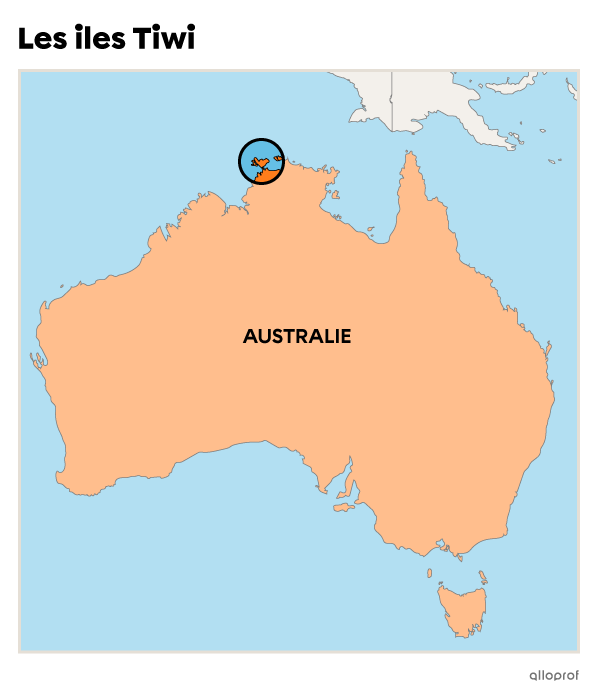

En décembre 2022, un groupe aborigène d’Australie a fait appel à la justice pour empêcher une grande entreprise pétrolière d’exploiter du gaz naturel dans la mer Timor, près des iles Tiwi, où la communauté vit. La Cour fédérale australienne a affirmé que les groupes autochtones concernés n’avaient pas été suffisamment consultés. Ce groupe aborigène affirme que cette exploitation pourrait nuire à leurs ressources alimentaires qui proviennent de la mer ainsi qu’à leur lien spirituel avec cet environnement.

Malgré cette victoire juridique pour le groupe aborigène, l’entreprise pétrolière prévoit toujours extraire du gaz de cet emplacement avant 2025. Les groupes autochtones devront probablement continuer de défendre leur territoire.

Les problèmes économiques auxquels font face les populations autochtones du monde se présentent sous plusieurs facettes.

- En général, les populations autochtones font partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de leur pays.

- Environ 80 % des Autochtones sont en situation de pauvreté dans le monde[2].

- Le taux de malnutrition est plus important chez les peuples autochtones en raison de leur faible revenu.

- Les communautés autochtones sont souvent les dernières à obtenir du financement de la part des gouvernements pour les services et les infrastructures de base, comme de l’eau potable, un système d’aqueduc ou l’électricité.

Une infrastructure est une construction ou un ensemble de constructions humaines (routes, ponts, bâtiments, aqueducs, etc.) qui permettent d’aménager un territoire.

Au Canada, 33 communautés autochtones n’ont toujours pas accès à l’eau potable en 2022. Cela est dû entre autres à un manque de financement du gouvernement. Cet argent permettrait de construire des infrastructures d’approvisionnement en eau potable ou d’améliorer et de réparer celles qui existent déjà.

En 2015, lors de la campagne électorale fédérale, la communauté autochtone de Neskantaga a demandé aux politiciens l’accès à l’eau potable. Le Premier ministre avait alors fait la promesse que dans les 5 années suivantes, toutes les communautés autochtones auraient accès à de l’eau potable. Malgré cette promesse, en 2022, plusieurs communautés n’avaient toujours pas accès à l’eau potable, dont la communauté de Neskantaga. Cela fait maintenant 27 ans qu’elle n’y a pas accès.

Pour en savoir plus, consulte l’article Le traumatisme du manque d’eau potable.

Les problèmes sociaux auxquels font face les populations autochtones sont très nombreux. Elles vivent énormément de discrimination et de marginalisation (exclusion) au sein de leur pays. Cela a des conséquences graves sur leur vie quotidienne.

- Leurs droits et libertés sont rarement respectés.

- Ils sont plus à risque de vivre des agressions physiques ou même d’être tués.

- Ils ont souvent de la difficulté à avoir accès aux services de base, comme l’éducation, la santé et le logement.

- Ils sont souvent discriminés dans les systèmes de justice.

- À travers le monde, les femmes autochtones sont plus à risque de vivre de la violence, autant de l’intérieur que de l’extérieur de la communauté.

- Pour de nombreuses raisons, les enfants autochtones vivent généralement plus de violence.

Le peuple San est la plus ancienne culture connue au monde. Il est présent en Afrique australe depuis plus de 40 000 ans[3]. De nos jours considéré comme défavorable, les San étaient anciennement appelés Bochiman ou Bushmen par les colons européens puisque leur moyen de subsistance est la chasse et la cueillette. Aujourd’hui ces termes sont discriminatoires.

Ce peuple compte environ 90 000 personnes et il habite principalement dans la région du désert du Kalahari[3].

Ces personnes vivent de la discrimination dans leur pays, autant de la part du reste de la population, qui les considère comme étant un peuple inférieur, que de la part du gouvernement.

En plus de cette discrimination, l’accès aux services de base est difficile, particulièrement en ce concerne l’éducation chez les enfants.

Des membres du peuple San montrent comment ils dansent et chassent.

Source : Able Africa Content, Shutterstock.com

De plus en plus d’Autochtones vivent en milieu urbain. Malgré ces changements, de nombreuses communautés continuent de vivre sur des territoires éloignés. Que ce soit dans le Grand Nord canadien, au cœur de la forêt amazonienne ou encore à l’intérieur des terres australiennes, ces communautés font face à de nombreux défis.

Bien que les conséquences de cet isolement varient d’un endroit à un autre, certaines sont présentes dans la plupart des territoires isolés :

- peu d’emplois disponibles;

- déplacements difficiles à l’extérieur du territoire;

- couts élevés des produits puisqu’ils doivent être livrés à une grande distance;

- difficulté d’accéder à certains services comme les soins de santé.

Cet isolement peut aggraver les problèmes économiques et sociaux des communautés. Toutefois, il peut également avoir des impacts positifs en facilitant, par exemple, la protection de la culture de la communauté. L’isolement peut permettre à la communauté de continuer à vivre de manière traditionnelle sans influence directe de l’extérieur.

La majorité des communautés du Grand Nord canadien ne sont liées aux villes du sud du pays que par l’avion ou le bateau, ce qui veut dire que tous les produits nécessaires (nourriture, vêtements, matériaux de construction) dans ces communautés éloignées doivent être acheminés par l’un ou l’autre de ces moyens de transport.

L’éloignement et les couts supplémentaires pour le ravitaillement (approvisionnement) font en sorte que le prix des produits est beaucoup plus élevé. Il est alors difficile pour plusieurs personnes de se procurer ce dont elles ont besoin.

| Produit | Prix au Nunavut | Moyenne de prix dans le reste du Canada |

|---|---|---|

| Farine | 13,57 $ | 4,91 $ |

| Pomme (1 kg) | 7,02 $ | 3,85 $ |

| Œufs (12) | 8,72 $ | 3,08 $ |

| Dentifrice | 6,25 $ | 2,67 $ |

Source des données : Nunavut Bureau of Statistics, 2018[4]. |

||

En plus des couts élevés, les produits sont parfois difficiles à livrer dans les communautés. Si le temps est trop mauvais, les avions ne peuvent pas se rendre. Les bateaux, de leur côté, ne peuvent voyager que lorsque les eaux sont libres de glace. Ils ne peuvent donc pas voyager durant plusieurs mois de l’année. Le ravitaillement des communautés éloignées du Nord comporte donc plusieurs défis.

Des initiatives ont été mises en place dans le but de produire de la nourriture près des communautés. Ces dernières auraient donc facilement accès à de la nourriture fraiche.

L’une de ces initiatives est de construire des serres dans lesquelles des fruits et des légumes peuvent pousser à l’année. Ces serres prennent différentes formes. Certaines sont aménagées dans des conteneurs, d’autres sont dans des structures en forme d’igloo. Pour en savoir plus à ce sujet, consulte les articles suivants :

- Première récolte de légumes frais dans le Nord québécois

- Des « igloos » verts pour faire pousser des légumes

- Dans le Grand Nord canadien, la culture maraîchère s’installe à Inukjuak, au Nunavik

Une autre initiative consiste à soutenir les chasseurs et les cueilleurs locaux afin qu’ils puissent partager avec leur communauté la nourriture qu’ils vont chercher sur le territoire. Ainsi, les membres d’une communauté autochtone ont accès à de la nourriture traditionnelle même s’ils ne peuvent pas aller chasser eux-mêmes. Pour en savoir plus à ce sujet, consulte l’article Un programme alimentaire offrira de la nourriture traditionnelle dans le Grand Nord canadien.

Plus de 100 communautés à travers le monde ont choisi de vivre à part du monde extérieur. Elles possèdent une grande connaissance du territoire qu’elles occupent et elles sont capables de vivre avec les ressources de celui-ci. Toutefois, plusieurs de ces communautés sont menacées. Les principales menaces proviennent :

- de la perte de leur territoire lorsque celui-ci est pris pour faire des routes, un projet minier, des terres agricoles ou encore des pâturages (les communautés doivent alors se déplacer pour trouver un nouveau lieu pour vivre, ce qui n’est pas toujours possible.);

- de la présence de personnes étrangères qui pénètrent sans leur accord sur leur territoire afin de venir y chercher des ressources (leur présence entraine des conflits et des décès. Elle peut également amener des maladies qui touchent durement les communautés autochtones.).

Un pâturage est un espace recouvert d’herbe où se nourrissent les animaux d’élevage.

Un homme a vécu de nombreuses années seul sur un territoire de l’Amazonie brésilienne. Sa vie et ses origines sont en grande partie un mystère. Même son nom est inconnu. Il serait le dernier survivant de sa communauté. Il a vécu plus de 20 ans seul dans une partie de la forêt entourée de fermes et de pâturages. Plusieurs personnes, comme des fermiers et des bucherons, désiraient prendre possession du territoire qu’il habitait. Il refusait tout contact avec les gens de l’extérieur, préférant se cacher lorsqu’il le pouvait. La photographie montre l’une des huttes qu’il a bâties dans la forêt. Il entretenait entre autres un jardin et un verger pour se nourrir. Il est décédé en 2022.

Source : La maison et le jardin de « l’homme au trou » [Photographie], (s.d.), Survival, (URL). Droits réservés*[5].

Les différents peuples autochtones du monde ont le défi de conserver leur culture. Plusieurs cultures autochtones à travers le monde risquent de disparaitre. Selon l’ONU, 90 % des langues dans le monde disparaitront dans les cent prochaines années[6]. Une majorité de ces langues sont des langues autochtones.

L’importance de la conservation des cultures autochtones est de plus en plus reconnue par les gouvernements des différents États. Toutefois, les actions gouvernementales pour leur conservation sont souvent insuffisantes.

Les artistes autochtones canadiens et canadiennes voient leurs œuvres copiées par des entreprises se trouvant en Chine ou en Europe de l’Est. Par la suite, ces copies sont vendues au Canada. Ces copies entrainent des pertes de revenus pour les artistes qui risquent de ne plus pouvoir vivre de leur art. Des artistes autochtones désirent que des mesures soient mises en place pour les aider à contrer l’industrie de faux art autochtone.

Pour en savoir plus sur cette problématique, consulte l’article Ottawa pressé de lutter contre la contrefaçon d’art autochtone.

Pour avoir accès au reste du module, tu peux consulter les fiches suivantes.

-

Abd, R. (s.d.). Dans certaines zones de la province de Madre de Dios au Pérou, l’orpaillage illégal a laissé des plaies dans la forêt [Photographie]. La Croix. (URL).*

-

Hall, G. et Gandolfo, A. (2016, 11 aout). Pauvreté et exclusion chez les populations autochtones : état des lieux et tendances de fond dans le monde. Banque mondiale. https://blogs.worldbank.org/fr/voices/pauvret-et-exclusion-chez-les-populations-autochtones-tat-des-lieux-et-tendances-de-fond-dans-le

-

Kauffmann, A. (2016, 23 décembre). Botswana : première victoire pour le peuple San. GEO. https://www.geo.fr/voyage/botswana-premiere-victoire-pour-le-peuple-san-162618

-

Nunavut Bureau of Statistics. (2018, juillet). StatsUpdate. https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/food_price_survey_statsupdate_2018_2.pdf

-

Survival. (s.d.). La maison et le jardin de » l’homme au trou ». [Photographie]. https://www.survivalinternational.fr/actu/5306*

-

Département des affaires économiques et sociales. (s.d.). La Culture. Organisation des Nations Unies. https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/thematiques/la-culture.html

*Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].