Pour accéder aux autres fiches du module Le territoire autochtone, consulte la section À voir aussi.

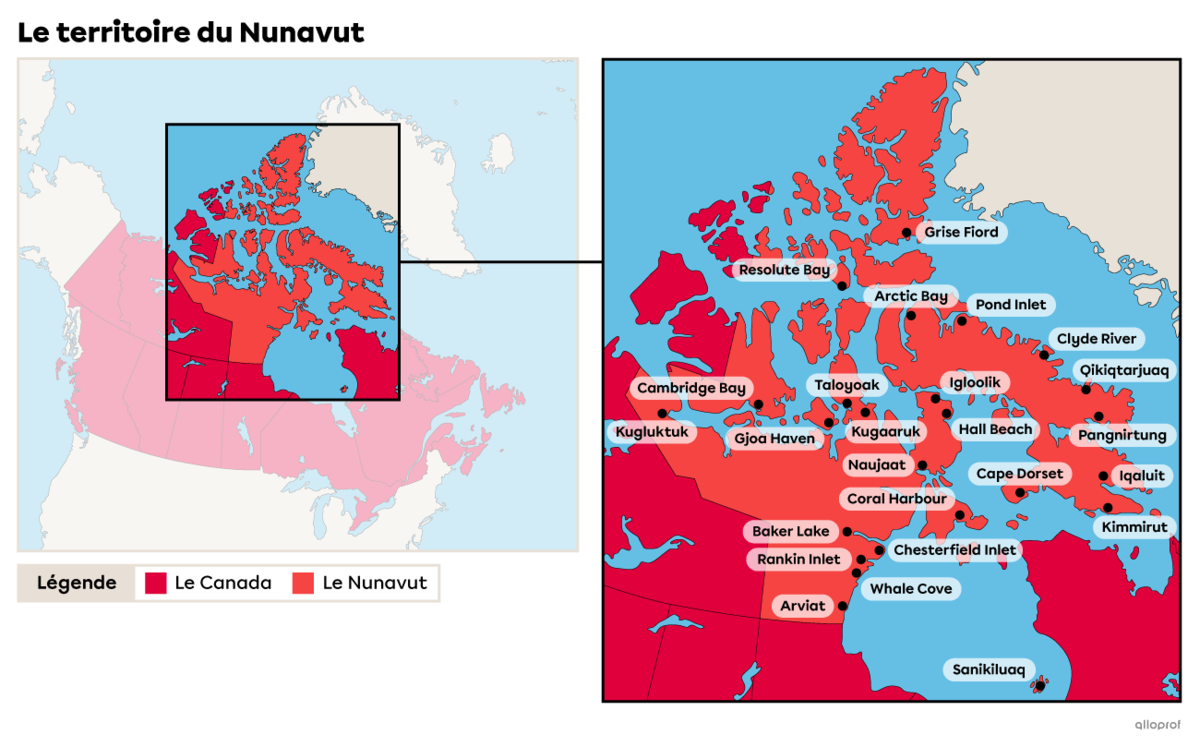

Le Nunavut est l’un des 3 territoires du Canada avec le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Il est situé au nord du Canada, dans la zone la plus froide du pays. Il s’étend sur plus de 2 millions de km2, ce qui représente 21 % de la superficie totale du Canada[1]. Il comporte des milliers d’iles, dont l’ile de Baffin et l’ile d’Ellesmere.

En langue inuite (en inuktitut), le mot Nunavut veut dire « notre terre ». En 2014, ce territoire était habité par 33 330 personnes, dont près de 85 % sont inuites[2].

Le Nunavut et le Nunavik sont deux endroits différents. Ils font tous les deux partie de l’Inuit Nunangat qui se traduit par « l’endroit où vivent les Inuits ». L’Inuit Nunangat comprend 4 régions :

- le Nunavut,

- le Nunavik (Nord du Québec),

- le Nunatsiavut (Labrador),

- l’Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest et Yukon).

Les Inuits sont un peuple autochtone qui habite la région arctique du Canada depuis près de 1 000 ans. En 2021, 70 545 Inuits vivent au Canada, dont 44 % au Nunavut[3]. On utilise le terme Inuk afin de désigner une personne inuite.

Il existe 8 groupes ethniques inuits au Canada :

- les Inuits du Labrador (Labradormiuts),

- les Inuits d’Ungava,

- les Inuits de l’ile de Baffin,

- les Inuits d’Iglulik (Igluligmiuts),

- les Inuits du Caribou (Kivallirmiut),

- les Inuits de Netsilik (Netsilingmiuts),

- les Inuits du Cuivre (Inuinnait),

- les Inuits de l’Arctique de l’Ouest.

La langue inuite se divise en 5 dialectes principaux. Ceux qui sont utilisés par les Inuits du Nunavut sont l’inuktitut et l’inuinnaqtun.

Comme ils habitent des régions isolées, le contact entre les Inuits et les Européens s’est fait plus tardivement qu’avec les autres nations autochtones. Les Inuits ont ainsi pu conserver leur culture traditionnelle jusqu’au milieu du 20e siècle.

Le mode de vie traditionnel

Les Inuits étaient un peuple nomade. Ils se déplacaient grâce à un moyen de transport adapté à la glace et à la neige: les traineaux à chiens. Leur mode de vie était adapté au climat polaire et à la toundra. La nordicité était à la base de leur culture. Ils se déplaçaient en petits groupes et suivaient les troupeaux d’animaux. L’hiver, ils chassaient les phoques sur la banquise, alors que l’été, ils voyageaient à l’intérieur des terres afin de chasser le caribou. Ils pratiquaient aussi la pêche à la baleine.

Les produits tirés de la chasse leur permettaient d’être autosuffisants :

- la viande servait à nourrir les membres du groupe;

- les peaux et les fourrures étaient utilisées pour fabriquer des vêtements et des tentes qui les protégeaient du froid;

- les os et l’ivoire servaient à fabriquer des outils et des sculptures.

Les Inuits chassaient seulement ce dont ils avaient besoin.

- Une personne nomade se déplace régulièrement pour subvenir à ses besoins alimentaires.

- La nordicité fait référence à toutes les caractéristiques des conditions de vie dans les régions du nord (froid, neige, isolement).

- L’autosuffisance est la capacité d’une personne, d’un groupe ou d’un pays de répondre à ses propres besoins sans aide extérieure.

La transformation de leur mode de vie

À partir du milieu du 19e siècle, les Inuits commencent à faire des échanges avec les Européens qui viennent pour chasser la baleine ou faire le commerce des fourrures. Ils délaissent petit à petit leur économie d’autosuffisance et commencent à pratiquer la chasse et la pêche de manière plus commerciale. Les produits européens (lainages, produits de métal, armes à feu) qu’ils reçoivent lors de ces échanges changent aussi leur mode de vie.

Leur mode de vie est profondément modifié au courant des années 1950. Dans le but d’assimiler et de sédentariser les Inuits, le gouvernement du Canada oblige les Inuits à s’installer dans des villages et impose l’école obligatoire pour les enfants. Plusieurs familles inuites sont aussi relocalisées de force par le gouvernement fédéral.

On qualifie de sédentaire une personne ou un groupe qui s'établit de façon permanente sur un territoire.

En 1953 et en 1955, le gouvernement canadien décide de relocaliser 19 familles des communautés inuites d’Inukjuak et Mittimatalik, soit près d’une centaine de personnes. Le Canada fait pression sur ces familles afin qu’elles s’installent dans l’Extrême-Arctique, plus précisément à Resolute Bay et à Craig Harbour, à plus de 2 000 km au nord. Le gouvernement canadien désire soutenir ses revendications sur le contrôle de la région de l’Arctique. Avoir des habitants établis de manière permanente dans la région est un moyen d’y arriver. Les Inuits ne sont pas en position de refuser, même si la relocalisation les sépare d’une partie de leur famille.

Les agents du gouvernement tentent de convaincre les familles en leur promettant de meilleures conditions de vie. Ils disent que les nouveaux territoires regorgent de gibier et font la promesse que les familles pourront revenir après 2 ans si elles le désirent. Lorsque les familles arrivent sur place, elles se rendent compte que c’est faux. Leur adaptation à ce nouveau milieu de vie est très difficile. Ils doivent s’adapter au froid extrême, à l’isolement, à l’hiver sans ensoleillement pendant 3 mois et la nourriture est très rare.

À Craig Harbour, les familles inuites apprennent qu’elles seront de nouveau séparées, puisqu’une partie d’entre elles devront s’installer à Resolute Bay. Plusieurs personnes sont bouleversées par la nouvelle, puisqu’elles avaient accepté d’être relocalisées dans le seul but de ne pas être séparées de leur famille.

Malgré la promesse du gouvernement du Canada, les Inuits qui désirent retourner chez eux après 2 ans ne peuvent pas le faire. En effet, ils apprennent qu’ils doivent débourser eux-mêmes les frais nécessaires pour le voyage. Cela est impossible pour plusieurs personnes puisque le peu d’argent qu’ils font grâce au piégeage est déposé dans un compte géré par le gouvernement auquel ils n’ont pas accès.

Après des années de revendications des communautés inuites, le gouvernement canadien présente des excuses officielles en 2010.

Le mode de vie aujourd’hui

De nos jours, les Inuits sont sédentaires. Ils habitent dans des villages permanents. Même s’ils ne chassent plus pour assurer leur survie, cette activité, tout comme la pêche, reste une activité très importante pour les Inuits.

Les communautés utilisent de nouveaux moyens de transport pour parcourir le territoire, comme des motoneiges, des bateaux motorisés et l’avion.

L’art inuit est reconnu à travers le monde. Il est une source importante de revenus pour plusieurs familles. Avec leurs sculptures, les artistes montrent des animaux, des scènes de chasse ou de la vie quotidienne. Ces sculptures sont réalisées avec les matériaux disponibles dans la toundra comme la pierre, l’ivoire de morse, les os de baleine ou encore les bois de caribou.

L’auteur de cette sculpture est inconnu. Elle a été réalisée avec de l’ivoire de morse.

Source : Morse [Sculpture], Artiste inconnu, entre 1950 et 2003, Musée national des beaux-arts du Québec, (URL). Droits réservés*[4]

Cette sculpture est une œuvre de l’artiste inuit Silas Qayaqjuaq. Elle est faite à partir d’un type de pierre nommé serpentinite.

Source : Chanteuses de gorge [Sculpture], Qayaqjuaq, S., 2002, Musée national des beaux-arts du Québec, (URL). Droits réservés*[5]

Les chants de gorge et les danses traditionnelles au tambour sont deux autres éléments de la culture inuite présents depuis des milliers d’années. Au 20e siècle, les missionnaires catholiques ont interdit certains chants traditionnels puisque ceux-ci étaient jugés trop liés à la spiritualité inuite. Depuis plusieurs années, des membres de la communauté réapprennent ces chants.

Pour en apprendre un peu plus sur le chant de gorge, visionne la vidéo Katajjaniq: le chant de gorge avec Nina et Sierra Segalowitz.

Le territoire du Nunavut est géré par un gouvernement composé de 19 personnes élues. Comme les Inuits forment la majorité de la population, ils sont en mesure d’élire un gouvernement qui prend en compte leurs traditions et leur culture.

Comme le territoire du Nunavut est grand, le gouvernement assure une présence sur l’ensemble du territoire avec des bureaux dans presque toutes les communautés. Ces bureaux communiquent entre eux grâce à la visioconférence afin que les équipes puissent se parler plus facilement.

Depuis sa création, le gouvernement du Nunavut guide ses décisions par les 8 principes de l’Inuit nuatqatigiittiarniagut. Ces principes représentent les valeurs de la communauté. Voici un résumé de ces principes :

- Inuuqatigiitsiarniq : désigne le respect de l’autre et le souci de son bienêtre,

- Tunnganarniq : désigne le fait de promouvoir un bon état d’esprit en se montrant ouvert, accueillant et intégrateur,

- Pijitsirniq : est de servir la famille et la communauté,

- Aajiiqatigiinniq : est le fait de prendre des décisions par la discussion et le consensus,

- Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : désigne le développement de compétences par la pratique, l’effort et l’action,

- Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : est de travailler ensemble sur une cause commune,

- Qanuqtuurniq : est de faire preuve d’ingéniosité dans la recherche de solutions et de chercher à innover,

- Avatittinnik Kamatsiarniq : désigne le respect et le soin à apporter au territoire, à la faune et à l’environnement.[6]

Le territoire du Nunavut est très peu aménagé à l’extérieur des 25 communautés inuites. Il n’y a pas de routes qui relient les communautés entre elles. Puisqu’elles sont isolées, plusieurs aménagements et infrastructures existent à l’intérieur des communautés afin de répondre aux besoins des habitants. Chaque communauté a des maisons, une école, un centre communautaire, des magasins, un centre de santé ainsi qu’un réseau d’aqueduc et d’égout et un accès à Internet.

Les communautés sont aussi dotées d’un aéroport et d’infrastructures maritimes, puisque tout est livré par avion ou par bateau. L’avion est principalement utilisé afin de livrer le courrier ainsi que la nourriture périssable (fruits et légumes). La livraison par bateau est utilisée pour le reste, que ce soient des vêtements, de la nourriture, des produits ménagers, des meubles, des jouets, de l’essence, du matériel de construction et même des voitures. Les livraisons se font durant l’été, soit de la fin de juin à la fin d’octobre. Le reste du temps, les communautés ne sont pas accessibles par voie maritime puisque la glace bloque l’accès.

- La nordicité fait référence à toutes les caractéristiques des conditions de vie dans les régions du nord (froid, neige, isolement).

- Le pergélisol est le nom donné au sol des régions polaires qui est gelé toute l’année, et ce, pendant au moins deux années de suite. Pour mieux comprendre ce qu’est le pergélisol, tu peux regarder la vidéo Le pergélisol.

Le climat extrême du Nunavut et le pergélisol nécessitent certains aménagements spécifiques afin de faire face aux conditions hivernales.

- Les maisons doivent être très bien isolées pour bien protéger les habitants du froid.

- Les canalisations d’eau et d’égout ainsi que les fils électriques doivent être aménagés au-dessus du sol en raison des sols gelés en permanence.

- La construction d’infrastructures de toutes sortes (routes, pistes d’atterrissage, maison, etc.) doit être adaptée en raison du sol gelé. Même si le pergélisol est une base solide pour la construction, s’il commence à fondre, cela peut créer des enjeux.

Le climat comporte aussi des avantages. Durant l’hiver, lorsque l’océan, les lacs et les rivières gèlent, il est possible de se déplacer grâce aux routes de glace.

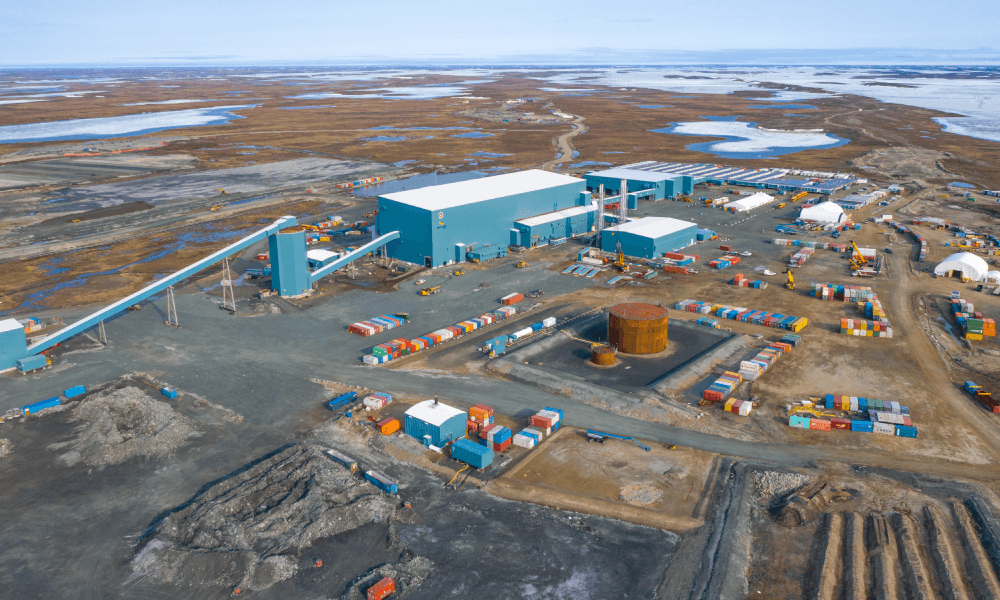

La production minière connait une forte croissance au Nunavut. Le territoire contient plusieurs ressources minières, dont beaucoup d’or. On y trouve également de l’uranium et des diamants. En 2021, 4 mines sont en activité sur le territoire. Une exploite du fer et les autres exploitent de l’or. En 2019, le Nunavut est devenu le troisième producteur d’or en importance au Canada, après l’Ontario et le Québec[7].

Les aménagements autour du gisement nommé Doris à Hope Bay contiennent, en plus d’une mine souterraine :

- une usine de traitement,

- une zone de stockage des résidus,

- une piste d’atterrissage capable d’accueillir de gros avions,

- un port avec des installations d’entreposage et de stockage de carburant,

- un réseau routier praticable en été et en hiver,

- une usine générant de l’électricité grâce au diesel,

- des installations pour les logements et les bureaux.

Source : Hope Bay Gold Mine [image en ligne], Timkal, (2012, 16 juillet), Wikimedia Commons, (URL). CC BY 3.0[8]

L’exploitation d’une mine demande la construction de nombreuses infrastructures dont les principales sont :

- une fosse pour extraire le minerai,

- une usine de traitement pour le minerai,

- des lieux d’entreposage.

Les mines au Nunavut sont isolées. Elles nécessitent donc plusieurs infrastructures de transport (routes, aéroports et ports). Ces infrastructures sont nécessaires pour transporter les ressources et pour exporter les minerais. La construction de logements pour les travailleurs de la mine qui proviennent de l’extérieur de la région est aussi nécessaire.

L’accès à ces ressources minières et le développement du secteur minier comportent de nombreux enjeux.

Lorsque les Inuits sont poussés à se sédentariser dans les années 1950 et 1960, ils commencent à revendiquer plus d’autonomie sur leur territoire. Ils demandent aussi la création d’un gouvernement qui représenterait mieux leurs valeurs et leur culture.

Avant sa création, la région du Nunavut faisait partie des Territoires du Nord-Ouest. Comme la majorité des Inuits étaient établis dans l’est du territoire, l’idée était de le séparer en deux afin de leur accorder une plus grande autonomie sur le territoire où ils habitaient.

En 1982, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait un référendum afin de questionner la population sur un projet de division du territoire. Au total, 56 % des gens votent pour le projet. Dans l’est, où la population est majoritairement inuite, 80 % des personnes votent en accord avec le projet.

L’Assemblée constitutionnelle du Nunavut est alors créée pour mieux planifier la séparation du territoire. Les négociations aboutissent avec l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN). Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait un nouveau référendum en 1992, afin de connaitre la position de la population par rapport à l’accord. Celui-ci est approuvé à 84,7 %.

L’ARTN est signé par le gouvernement du Canada et entre officiellement en vigueur le 9 juillet 1993. Avec cet accord, les Inuits obtiennent différents gains :

- Le Nunavut est créé en 1999;

- Les Inuits deviennent propriétaires des 20 % de la superficie du Nunavut;

- Les droits ancestraux des Inuits sont reconnus sur l’ensemble du territoire;

- Les Inuits recevront 1,4 milliard de dollars sur une période de 14 ans;

- Un gouvernement est créé;

- Les Inuit ont désormais le droit de participer à la gestion des terres et des ressources du territoire.

Avant la création officielle du Nunavut, plusieurs mesures devaient être mises en place pour garantir le bon fonctionnement de ce nouveau territoire. Sous la direction du commissaire en chef John Amagoalik, la communauté inuite travaille pendant les 6 années suivantes à mettre en place les infrastructures et les structures nécessaires au nouveau gouvernement, comme la création de ministères et la formation du personnel.

Le 15 février 1999, les premières élections ont lieu pour élire les membres de la chambre législative. Paul Okalik est élu premier ministre. Le 1er avril 1999, le Nunavut se sépare officiellement des Territoires du Nord-Ouest et devient le troisième territoire canadien.

Les droits ancestraux représentent les droits de pêche, de chasse et de piégeage accordés à un ou plusieurs groupes autochtones selon leurs coutumes ancestrales.

Le manque d’emplois

La moyenne d’âge de la population du Nunavut est de 27 ans, ce qui est beaucoup plus bas que la moyenne d’âge au Canada (41 ans)[9]. Il y a donc beaucoup de personnes en âge de travailler. Toutefois, peu d’emplois sont disponibles. De plus, le niveau général d’éducation de la population est faible. Tous ces facteurs font en sorte que plusieurs personnes ne trouvent pas d’emploi. Le taux de chômage est donc élevé.

Sans les revenus liés à un emploi, il peut être très difficile pour les personnes de répondre à leurs besoins puisque les aliments et les produits coutent très cher au Nunavut en raison de l’isolement et de l’éloignement du territoire.

Une solution pour faire face au manque d’emplois est d’exploiter les ressources naturelles du territoire afin de créer des emplois. Cela permettrait aussi d’améliorer la qualité de vie de la population.

- Le chômage désigne une période pendant laquelle une personne est sans emploi alors qu’elle est apte à travailler et cherche activement un emploi.

- Le taux de chômage est le pourcentage de gens au chômage dans une population.

Les mines

Le secteur minier est très prometteur au Nunavut. Quelques mines sont déjà en activité sur le territoire. Plusieurs projets sont en cours afin de mettre en place des mines supplémentaires.

Les mines nécessitent la construction de plusieurs infrastructures pour l’exploitation, l’entreposage et le transport. Elles modifient profondément le territoire. Elles ont également plusieurs impacts négatifs sur l’environnement. Par exemple, les résidus miniers peuvent libérer de nombreux métaux lourds qui sont toxiques pour la faune et la flore et dangereux pour les sources d’eau potable.

La présence de mines perturbe le mode de vie inuit. Par exemple, lorsqu’une mine s’installe sur un territoire traditionnel de chasse, les bruits qu’elle cause font fuir le gibier vers des zones souvent moins accessibles pour les chasseurs. L’aménagement d’une mine requiert donc un partage du territoire entre les activités traditionnelles des populations inuites et les activités minières.

Une solution est de mettre en place des conditions pour encadrer le développement de l’industrie minière. Cela peut être, entre autres, d’obliger les entreprises à réduire au minimum leurs impacts négatifs sur le mode de vie des Inuits et sur l’environnement par la mise en place de lois ou de règlements. Remettre le site en état lorsque l’exploitation minière est terminée et demander des compensations financières sont deux exemples de mesures pour réduire les impacts négatifs.

La mine d’or Meliadine est située près du village de Rankin Inlet. Cette proximité amène un lot d’impacts, certains positifs et d’autres négatifs.

Les impacts positifs

La présence de la mine a ouvert plusieurs possibilités d’emploi pour les résidents du village. De plus, une entente avec l’entreprise fait en sorte qu’elle doit engager et former du personnel pour que 50 % de son personnel soit Inuit. Pour toutes les années où la compagnie n’atteint pas ce taux, elle doit verser une compensation financière à l’Association des Inuit de Kivalliq (une association qui représente les Inuits de la région).

L’entreprise se montre à l’écoute et a une volonté d’améliorer ses pratiques, entre autres pour réduire ses impacts sur les activités traditionnelles comme la chasse.

Les impacts négatifs

Le fonctionnement de la mine nécessite la présence de nombreuses personnes. Cela exerce une pression sur le village de Rankin Inlet. Comme plusieurs autres villages au Nunavut, il manque de logements et d’infrastructures pour l’eau potable et les eaux usées. Actuellement, le village ne peut pas accueillir plus de personnes comme les travailleurs venant d’autres communautés.

En 2020, l’entreprise n’emploie pas assez d’Inuits pour respecter son entente. Les membres de la communauté ont plus de difficulté à obtenir certains emplois à cause de l’accès restreint aux études post-secondaires sur le territoire.

La présence de la mine rend la chasse plus difficile puisque les animaux qui auparavant se tenaient dans ce territoire se sont déplacés plus loin.

Source : Meliadine Complex [Photographie], Agnico Eagle Mines, (2019, 21 juin), flickr, (URL). *Droits réservés[10]

Le tourisme

Le tourisme est un autre secteur aidant le développement économique du Nunavut. Ses grands espaces attirent les amateurs de plein air, de chasse et de pêche. De plus, 4 parcs nationaux sont situés sur le territoire.

Le Nunavut est une destination couteuse. Ce ne sont donc pas tous les touristes qui peuvent s’y rendre. Actuellement, il y a peu d’infrastructures touristiques pour les accueillir.

Le tourisme peut être une source intéressante de revenus pour une région. Toutefois, ces revenus varient selon le nombre de visiteurs qui s’y rendent. Le secteur touristique au Nunavut génère moins de profits que le secteur minier. Toutefois, son impact sur l’environnement est généralement faible et il fait souvent la promotion du mode de vie inuit.

Le Nunavut est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. L’Arctique est une des régions du monde parmi les plus touchées par le réchauffement climatique.

Une augmentation de température entre 3 et 7 degrés est prévue d’ici 2030[11]. Entre 1948 et 2016, la température moyenne au Nunavut a augmenté de 2,7 degrés Celsius alors que la température moyenne du reste du Canada a seulement augmenté de 1,7 degré[12].

L’augmentation des températures a des impacts sur l’accélération de la fonte des glaces (banquise), la fonte du pergélisol, l’augmentation du niveau de la mer et l’augmentation des précipitations.

|

Les impacts du réchauffement climatique sur l’environnement |

Les conséquences négatives sur les communautés |

|---|---|

|

La fonte du pergélisol |

Le pergélisol est une base solide pour les constructions, mais s’il fond, le sol devient mou et peut s’effondrer. Cela peut non seulement être dangereux pour les habitants, mais peut aussi endommager les infrastructures, comme les routes, les ponts, les pistes d’atterrissage et les maisons. |

|

L’augmentation du niveau de la mer |

Cela peut causer des inondations ainsi que l’érosion des zones côtières. Les villages de Clyde River, Hall Beach et Kugluktuk sont particulièrement à risque face à ces phénomènes. |

|

La saison des glaces est plus courte et moins prévisible. |

Cela affecte les déplacements qui se font habituellement sur les routes de glace. |

|

La fonte progressive de la banquise, ce qui affecte les populations de phoques et d’ours blancs. |

Cela affecte les activités traditionnelles des Inuits comme la chasse et la pêche. |

|

L’augmentation des précipitations |

Cela peut créer des inondations et ainsi causer des dommages aux infrastructures. |

L’érosion est la dégradation du sol sous l’effet du vent, de l’eau ou de l’action humaine.

L’isolement et l’éloignement du territoire du Nunavut occasionnent plusieurs enjeux pour ses habitants, comme :

L’insécurité alimentaire

À cause de l’isolement et de l’éloignement des communautés du Nunavut, transporter la nourriture coute beaucoup plus cher. Ainsi, les denrées alimentaires coutent en moyenne 2,2 fois plus cher au Nunavut qu’ailleurs au Canada.

Le cout de l’épicerie est tellement élevé que plusieurs familles du Nunavut n’arrivent pas à payer toutes leurs dépenses. Comme beaucoup d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté, les augmentations du cout du panier d’épicerie ont un énorme impact sur la population.

En 2018, l’insécurité alimentaire touchait 57 % de la population du Nunavut[13]. Avec la hausse des prix des aliments qui était de 7,4 % entre 2021 et 2022[14], cette insécurité alimentaire touchera encore plus de familles du Nunavut.

La crise du logement

Au Nunavut, une crise du logement (manque important de logements) dure depuis plus de 20 ans. La Société d’habitation du Nunavut construit entre 75 et 100 logements tous les ans, mais elle n’est tout de même pas en mesure de subvenir aux besoins de la population du territoire. Entre 250 et 300 logements devraient être construits chaque année afin de loger confortablement l’entièreté de la population[15].

Cet objectif est toutefois irréalisable lorsqu’on prend en considération l’importante augmentation des prix des matériaux de construction additionnée au prix déjà très élevé du transport. Les matériaux doivent être transportés directement dans chaque communauté puisqu’elles ne sont pas reliées entre elles par des routes. De plus, la période de construction est très courte, ce qui limite le nombre de logements qui peuvent être construits en une année.

La crise du logement affecte principalement les membres de la communauté inuite, qui constituent 85 % de la population du Nunavut. Plusieurs familles habitent dans des maisons datant de plus de 50 ans, qui ont connu peu ou pas de rénovations depuis.

Environ 56 % des logements inuits sont surpeuplés. Certains logent jusqu’à une vingtaine de personnes. Cela entraine d’autres enjeux au niveau des maladies, de la santé mentale et de l’abus de substances (drogues et alcool). Le taux de suicide, par exemple, est dix fois plus élevé au Nunavut que dans le reste du Canada[16].

L’accès restreint aux services de santé

Avec l’isolement et l’éloignement du territoire vient aussi un accès restreint aux services de santé. N’ayant pas de grand centre urbain sur ou près du territoire, les familles du Nunavut doivent souvent se déplacer pour avoir accès à des soins médicaux spécialisés.

Certains soins peuvent être administrés à l’Hôpital général Qikiqtani d’Iqaluit, mais certaines familles doivent voyager beaucoup plus loin puisque beaucoup de spécialités médicales ne sont pas accessibles au Nunavut.

Tous les ans, des centaines d’enfants doivent voyager plus de 2 800 km pour se rendre au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). En 2019, 544 enfants du Nunavut y ont été soignés[17]. Le voyage peut être très éprouvant pour les familles, qui doivent prendre deux avions et voyager plus de 12 heures pour se rendre à Ottawa. Une fois rendues, les langues et la culture différentes rendent parfois leur séjour plus difficile. Cela arrive souvent que ces familles doivent quitter leur communauté pendant plusieurs semaines de suite. Même si le voyage et le séjour des parents et de l’enfant sont payés, certaines familles ne peuvent pas se permettre de se retrouver sans salaire durant plusieurs semaines. Les parents sont aussi souvent séparés de leurs autres enfants, puisque des compensations sont rarement données pour le déplacement de ces derniers.

Pour avoir accès au reste du module, tu peux consulter les fiches suivantes.

-

Fontaine, V., Ouimet, K., Paiement-Paradis, G., Parent, A. et Lavoie, R. (2019). Complètement GÉO! Les territoires autochtones - 1er cycle du secondaire. [Cahier d’activités]. Chenelière Éducation.

-

Gouvernement du Canada. (2014, 3 avril). Le Nunavut, troisième territoire du Canada au nord du 60e parallèle. https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303138100962/1536244277979

-

Freeman, Minnie Aodla. (2023, 10 janvier). Inuits. L’encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/inuit

-

Artiste inconnu. (entre 1950 et 2003). Morse [Sculpture]. Musée national des beaux-arts du Québec, (URL). *

-

Qayaqjuaq, S. (2002). Chanteuses de gorge [Sculpture]. Musée national des beaux-arts du Québec, (URL). *

-

Gouvernement du Nunavut. (s.d.). Les valeurs sociales inuites. https://www.gov.nu.ca/fr/information/les-valeurs-sociales-inuit

-

Mercier-Langevin, P., E.Lebeau, L., Côté-Mantha, O., Jones, S. (2021). Focus : Les territoires de Eeyou Istchee Baie-James, du Nunavik et du Nunavut. Magazine RMI. https://www.magazinermi.ca/les-gisements-dor-du-nunavut/#

-

Timkal. (2012, 16 juillet). Hope Bay Gold Mine [image en ligne]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hope_Bay_Gold_Mine_04.jpg. CC BY 3.0

-

Statistique Canada. (2017). Nunavut [Territoire] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=62&Geo2=&Code2=&SearchText=Nunavut&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=62&type=0

-

Agnico Eagle Mines. (2019, 21 juin). Meliadine Complex [Photographie]. flickr. (URL).*

-

Boisvert, C., Roy-Cadieux, F., Krysztofiak, V., Poulou-Gallet, C., Riendeau, J. et Ste-Marie, P. (2015). Espace Temps - 2e secondaire [cahier de savoirs et d’activités]. ERPI.

-

Bureau du vérificateur général du Canada. (2018, mars). Les changements climatiques au Nunavut. https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/nun_201803_f_42874.html

-

Leblanc-Laurendeau, Olivier. (2020, 1er avril). L’insécurité alimentaire dans le Nord canadien. Bibliothèque du Parlement. https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2020-47-f.pdf

-

Grevey, Clémence. (2022, 24 mars). Le cout du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter dans l’Ouest et le Nord. Francopresse. https://francopresse.ca/2022/03/24/le-cout-du-panier-depicerie-ne-cesse-daugmenter-dans-louest-et-le-nord/

-

Laboret, Laurence. (2022, 23 mars). Le Nunavut veut sensibiliser les députés du Sud à la crise du logement. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871192/nunavut-dirigeants-sensibilisation-crise-logement

*Extrait employé par Alloprof conformément à la Loi sur le droit d’auteur dans le cadre d’une utilisation équitable aux fins d’éducation [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html].