Pendant la lecture de cette fiche, il est important de garder en tête que les tensions et conflits sont complexes et qu’ils ont souvent plusieurs causes. Deux de ces causes sont des revendications identitaires et des revendications pour une plus grande autonomie politique.

Une revendication est le fait de réclamer ce qu’un groupe considère comme lui étant dû, ce qu’il est en droit d’avoir.

Lorsqu’on parle de revendications identitaires, on parle de revendications qui sont rattachées à l’identité d’un groupe de personnes qui partagent une ou des caractéristiques communes : la langue, la culture, la religion, etc. Ces groupes sont souvent nommés groupes identitaires. Ce sont donc des demandes qui sont faites dans le but d’affirmer ou de protéger l’identité d’un groupe.

Ces revendications peuvent être à la source de tensions et conflits surtout lorsque :

- elles s’opposent à celles d’un autre groupe,

ou

- l’État refuse de prendre en compte les revendications du groupe identitaire.

Lorsqu’un groupe est minoritaire dans une majorité, le risque d’assimilation (perte de sa culture au profit d’une autre culture) est toujours présent. La survie d’un groupe identitaire dépend, entre autres, de la transmission de la culture qui est faite de génération en génération par les membres de ce groupe. Cependant, si le groupe veut que sa culture perdure, il doit faire valoir ses droits au gouvernement qui dirige l’État dans lequel il se trouve. La revendication de ces droits est souvent faite dans un but de protection. Le groupe veut protéger sa culture, qui est différente de celle qui l’entoure. Plusieurs revendications peuvent être faites pour protéger une caractéristique identitaire comme la langue, l’ethnie, la religion, le territoire, etc. Ce groupe peut revendiquer la possibilité d’étudier dans sa langue, le respect de ses droits, la liberté de pratiquer sa religion, etc.

Un francophone vit dans une province anglophone du Canada. Cette province décide d’imposer une loi faisant en sorte que les enfants doivent tous aller à l’école en anglais. Il est possible que le francophone réagisse fortement et revendique le droit que ses enfants puissent aller à l’école dans leur langue d’origine. À long terme, envoyer des enfants francophones dans une école anglophone peut être une menace pour la survie de la minorité francophone de cette province.

Au sein d’un pays, habituellement, on trouve plusieurs groupes ethniques, linguistiques ou encore religieux. Vivre en harmonie représente alors un défi. Lorsque des groupes ayant une identité différente cohabitent et qu’ils mettent ces différences de l’avant (au lieu de miser sur leurs ressemblances), cela peut rendre le vivre-ensemble difficile. Cela devient souvent la cause de tensions et même parfois de conflits entre les différents groupes qui cohabitent dans un même État. Les différences linguistiques, religieuses ou ethniques sont parfois des barils de poudre prêts à s’enflammer à la moindre étincelle.

Un groupe ethnique est un groupe de personnes qui ont en commun une histoire, une langue, une culture et/ou un mode de vie.

Au cours du 20e siècle, plusieurs évènements ont contribué à intensifier le phénomène de cohabitation de peuples aux identités différentes au sein d’un même État. C’est ce qui s’est passé lors du processus de décolonisation, c’est-à-dire lorsque les territoires qui étaient des colonies sont devenus des États indépendants. Cette décolonisation a parfois entrainé des conflits entre les pays colonisés et les métropoles, des conflits entre les nouveaux États indépendants et des conflits à l’intérieur des nouveaux États. Mais pour quelles raisons? Voici quelques éléments importants pour comprendre ce phénomène.

Lorsque l’Afrique a été colonisée, il y avait déjà des territoires délimités et habités par des peuples distincts. Toutefois, les pays colonisateurs (métropoles) n’en ont pas tenu compte et ont tracé leurs propres frontières. Ainsi, des membres d’un même peuple ont été séparés dans des pays différents et des peuples rivaux ont été rassemblés dans un même pays. Ces frontières sont restées les mêmes lorsque les colonies sont devenues indépendantes. Résultat : dans plusieurs pays d’Afrique, il y a un climat de tension très fort qui est propice au déclenchement de conflits armés. En effet, il arrive que certaines personnes profitent de ce climat de tension et de ces rivalités pour déclencher des conflits, ce qui leur permet d’accéder au pouvoir. On peut ici entrevoir la complexité des revendications identitaires comme cause de conflits. Les tensions ethniques sont souvent accompagnées de tensions économiques ou politiques.

La plupart du temps, les revendications identitaires sont faites par des groupes qui sont minoritaires au sein d’un pays où il y a un ou des groupe(s) majoritaire(s). Lorsqu’un groupe considère que son identité n’est pas reconnue à la hauteur de ce qu’elle devrait être, il demande à l’État une plus grande reconnaissance. Si l’État ne prend pas en compte les revendications de ce groupe, il peut arriver, dans certains cas, que ce dernier décide de ne plus obéir à l’État, de ne plus reconnaitre son autorité. Cela mène alors souvent à la revendication d’une plus grande autonomie politique.

Voici quelques exemples de revendications identitaires en lien avec la langue, la religion ou l’ethnie d’un groupe :

-

la liberté de pratiquer sa religion (construire les lieux de culte, se sentir en sécurité, pratiquer ses rites, porter ses symboles religieux, etc.),

-

la possibilité d’aller à l’école dans sa langue, le respect de ses droits en tant que groupe minoritaire (discrimination ethnique),

-

etc.

Le 12 juin 2020, la Cour suprême du Canada a rendu une décision importante pour les Canadiens francophones vivant en dehors du Québec. Depuis 2010, un groupe de parents, appuyé par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, poursuit le gouvernement de cette province qu’on accusait d’avoir sous-financé les écoles de langue française. Cela provoque des inégalités entre les écoles anglophones et francophones. Dans ces dernières, il y avait des trajets d’autobus deux fois plus longs, des écoles sans bibliothèque ou sans gymnase, moins de programmes éducatifs offerts, etc. Cela contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Les parents revendiquent donc pour que leurs enfants reçoivent une éducation du même calibre que les enfants anglophones, permettant ainsi une certaine égalité des chances entre tous les enfants.

La Cour suprême a finalement décrété que les enfants francophones minoritaires avaient le droit à une éducation de la même qualité que celle offerte à la majorité linguistique de la province dans laquelle ils se trouvent. Cette décision s’applique à toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Il a été mentionné que les revendications identitaires sont majoritairement faites par les groupes identitaires qui sont minoritaires au sein d’un État. Toutefois, il est parfois possible d’observer l’inverse. Ce fut le cas, par exemple, du code de vie d’Hérouxville, une ville située en Mauricie, au Québec.

En 2007, le Québec connaissait un débat concernant les accommodements raisonnables envers les minorités, entre autres, religieuses. Dans le but de réaffirmer et de protéger leur identité québécoise, cette ville a écrit et adopté un code de conduite, qui décrit les comportements jugés acceptables ou inacceptables, s’adressant aux immigrants. Ce code de vie était une manière de se dresser contre les accommodements raisonnables et a suscité une controverse à travers tout le Québec.

Il est important de distinguer les revendications identitaires de celles demandant une autonomie politique : tous les groupes faisant des revendications identitaires pour protéger et affirmer leur identité ne demandent pas nécessairement une plus grande autonomie politique. Il arrive toutefois que ce soit le cas.

Encore une fois, il s’agit souvent d’une revendication faite par des groupes ou des peuples qui sont minoritaires au sein d’un État. Certains d’entre eux revendiquent une plus grande autonomie politique allant parfois même jusqu’à revendiquer le droit d'occuper un territoire qui leur est propre, où ils seraient enfin majoritaires et où ils pourraient prendre leurs propres décisions. Bref, ils revendiquent le droit de devenir un État souverain. Ces demandes d’autonomie politiques sont souvent présentes chez les peuples ayant un fort nationalisme et/ou qui sentent que leur identité est menacée.

Le nationalisme est une idéologie qui met de l’avant l’appartenance et la fierté que des gens ont envers une nation. Cette idéologie amène souvent un peuple à revendiquer plus de pouvoir et d’autonomie au sein d’un État. C’est une idéologie politique qui demande, ultimement, la souveraineté d’une nation.

La souveraineté est le pouvoir absolu d’un État à se gouverner lui-même en faisant ses propres lois et en les faisant respecter sur son territoire. Un État souverain est indépendant, c’est-à-dire qu’il ne peut être soumis à aucun autre État ou institution.

Lorsqu’un peuple fait la demande d’une plus grande autonomie politique, il s’appuie souvent sur la Charte des Nations Unies. Il s’agit d’un document qui définit clairement le but et les principes de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans ce document, on mentionne que les peuples ont le droit de décider eux-mêmes ce qui les concerne (leur régime politique, leurs lois, etc) pour être les maitres de leur destinée. On nomme ce droit « le droit à l’autodétermination ». Les groupes ou peuples qui revendiquent une autonomie politique s’appuient donc sur ce droit, qui est protégé par l’ONU. C’est d’ailleurs en fonction de ce droit que l’ONU a fortement appuyé les revendications d’indépendance des colonies lors de la décolonisation.

Les tensions et conflits liés à la revendication de l’autonomie politique peuvent se faire de plusieurs manières et dans plusieurs contextes :

-

dans un contexte de résistance contre une puissance étrangère qui tente d’envahir un territoire,

-

dans un contexte de décolonisation,

-

dans le contexte d’une minorité qui rejette le gouvernement en place,

-

etc.

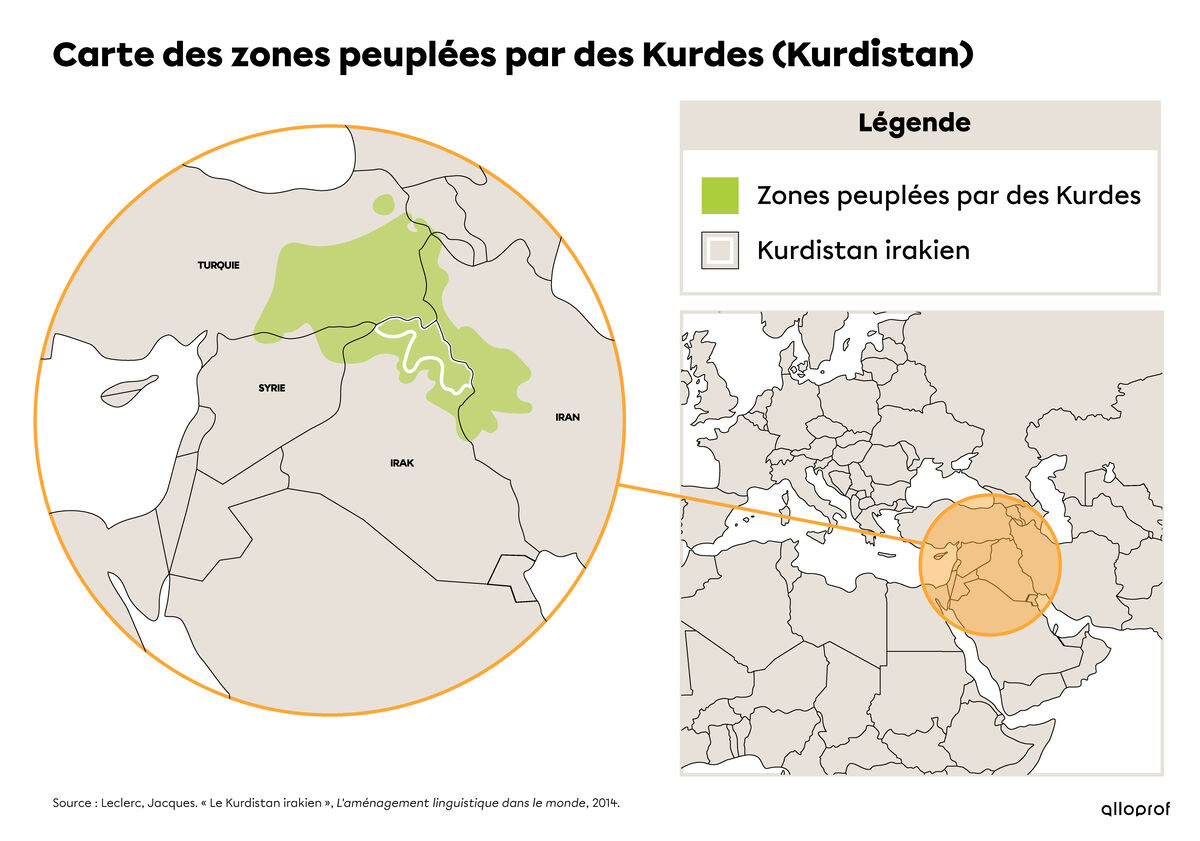

Les Kurdes sont un peuple qui compterait entre 30 et 40 millions de personnes. Il s’agit d’un peuple apatride (un passeport Kurde n’aurait donc aucune valeur). Ils vivent dans plusieurs pays : la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Leur présence dans cette région du monde date de l’Antiquité. Au 16e siècle apparait l’idée du Kurdistan. Il s’agit du nom donné à la région habitée majoritairement par les Kurdes (région qui chevauche aujourd’hui 4 pays). Surtout depuis le 20e siècle, les Kurdes revendiquent le droit d’être reconnus en tant que peuple et souhaitent que le Kurdistan devienne un État à part entière. Mais pour ce faire, il faut que les autres États le reconnaissent, ce qui n’est pas chose faite. Il est à noter que le territoire du Kurdistan est un territoire riche en eau et en pétrole, ce qui n’encourage certainement pas les 4 États à s’en séparer.

À ce jour, seul l’Irak reconnait l’existence d’un Kurdistan irakien sur son territoire. Les Kurdes irakiens ont donc leur propre gouvernement et leur armée, mais font tout de même partie de l’Irak. La collaboration entre les Kurdes et l’Irak reste toutefois tendue.

Dans les pays où ils se trouvent, les Kurdes sont victimes de persécution. Leur langue, leurs coutumes et leurs partis politiques sont interdits. Il arrive même que des Kurdes soient déportés, torturés et même tués. Durant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, les Kurdes ont soutenu l’Iran. Pour les punir, l’Irak a assassiné 5 000 civil(e)s dans un village Kurde irakien. Le sentiment nationaliste est de plus en plus fort et des groupes militants se forment un peu partout sur le territoire Kurde, dans le but de faire reconnaitre leur indépendance. C’est le cas, entre autres, d’un groupe nommé le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ce groupe, présent en Turquie, tente d’obtenir la reconnaissance et l'indépendance du Kurdistan en prenant les armes. Il n’y est pas encore arrivé.

En octobre 2019, le gouvernement Trump retire les troupes américaines qui étaient présentes en Syrie. La Turquie (voisine au Nord de la Syrie) en profite et commence à bombarder la Syrie. Le président de la Turquie, Erdogan, affirme qu’il désire sécuriser ses frontières, mais son but réel est d’éliminer les Kurdes qui s’y trouvent. Il veut qu’ils cessent leurs revendications d’indépendance pour s’emparer du territoire et y installer les réfugié(e)s syrien(ne)s qui sont de plus en plus nombreux en Turquie.

Les forces kurdes, ayant perdu leurs alliés américains, se retrouvent donc à combattre seuls la Turquie sur le territoire kurde en Syrie (les troupes syriennes y étaient absentes depuis 2012). Leurs armes sont loin d’être à la hauteur des armes turques. Le 1er mars 2020, la Turquie menait encore une offensive en Syrie.

Un apatride est une personne qui ne possède la nationalité d’aucun pays. Comme ces personnes sont privées de nationalité, elles sont aussi privées de plusieurs de leurs droits fondamentaux.

Pour mieux comprendre ce qu'est l'apatridie, tu peux regarder la vidéo Qui sont les apatrides?.

Les Kurdes de Syrie du nord ont été de précieux alliés lors de la guerre contre l’État islamique en Syrie. Ils ont combattu avec les forces occidentales (États-Unis, France, etc.) pour repousser ces envahisseurs. L’attaque de la Turquie en est d’autant plus considérée comme immorale par la France, puisque l’armée turque emploie des milices, groupes armés qui ne font pas partie de l’armée turque officielle, qui sont constituées d’anciens et d’actuels membres de l’État islamique. Plusieurs considèrent qu’on abandonne les Kurdes à leur sort (aux milices) alors qu’ils ont aidé à combattre aux côtés des Occidentaux.

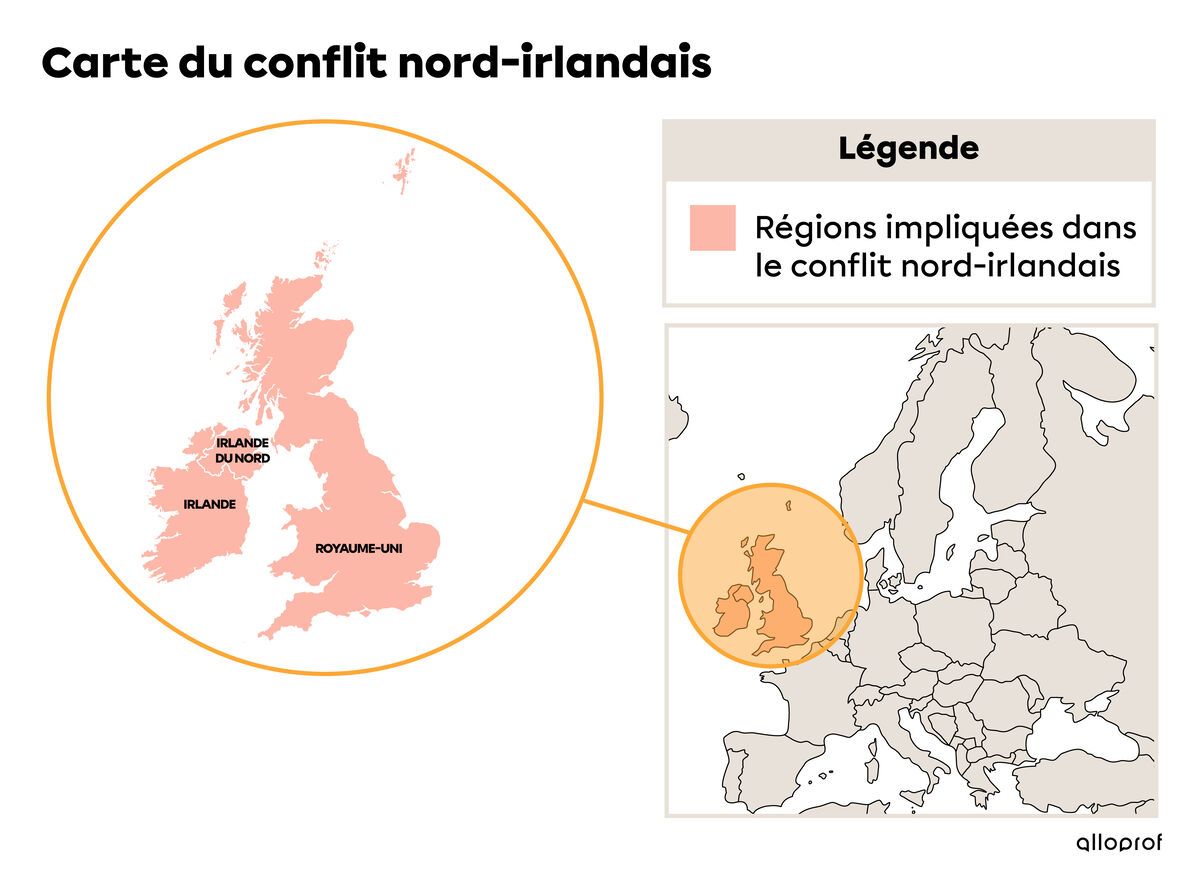

À la mi-aout 1969, en Irlande du Nord, des catholiques protestent contre les inégalités qu’ils vivent en organisant une manifestation pacifique. La police et des groupes de religion protestante répliquent par des actes de brutalité. C’est le début de conflits violents qui opposent les Irlandais catholiques aux Irlandais protestants (surtout issus de la colonisation anglaise et ayant de forts liens avec les Britanniques) et aux Britanniques. S’en suivra une période de conflits qui sera nommée les « Troubles » et durera presque 30 ans. L’armée britannique devra intervenir pour faire cesser les affrontements : confrontations à coups de pierres, cocktails Molotov sur des voitures de police, usines et maisons en feu. Des groupes paramilitaires voient le jour, dont l’IRA (Armée républicaine irlandaise), rattachée aux catholiques, qui a pour but de se débarrasser de la présence britannique en Irlande du Nord et de réunifier l’Irlande du Nord avec l’Irlande du Sud. Le 30 janvier 1972 se produit le « Bloody Sunday », qui fait 14 morts (dont 7 adolescents) lorsque des soldats de l’armée britannique tirent sur des manifestants catholiques pacifistes. Cela nourrit la colère des catholiques contre le gouvernement britannique et les protestants.

Des milliers d’activistes catholiques sont arrêtés et emprisonnés sans procès. Ces activistes, dès la fin des années 1970, protestent en refusant de mettre des vêtements, de se laver, de manger ou encore en recouvrant leur cellule d’excréments. Le gouvernement britannique, alors dirigé par Margaret Thatcher, ne cède pas et des prisonniers meurent de faim en 1981. Des attentats, menés par l’IRA, ont alors lieu à Londres entre 1984 et 1994.

Il est vrai que ce conflit comporte un aspect religieux, mais c’est également une question de manque de ressources et de pauvreté historique (les riches et ceux qui sont au pouvoir sont majoritairement des protestants qui prennent des décisions qui créent et entretiennent des inégalités entre catholiques et protestants). Au coeur de ce conflit se retrouve également la volonté des catholiques de l’Irlande du Nord de se séparer du Royaume-Uni en se fusionnant avec l’Irlande du Sud qui, elle, est émancipée du Royaume-Uni. Un accord de paix entre les politiciens d’Irlande du Nord et de Royaume-Uni est signé en 1998 : l’Irlande du Nord continuera de faire partie du Royaume-Uni. Cependant, des tensions persistent. Des jeunes des deux communautés se bagarrent encore, se jetant parfois des pierres, et il existe encore des murs qui séparent les quartiers catholiques des quartiers protestants.

Cet exemple démontre que la religion n’est habituellement pas la cause principale de conflits. Elle s’ajoute souvent à des tensions qui sont déjà existantes. C’est le cas des Troubles.

Plusieurs conflits ethniques ont lieu dans la région des Balkans (une région de l’Europe du Sud) entre 1991 et 2001, après la chute de l’URSS et le démantèlement de la Yougoslavie, qui ont pour conséquence la création de plusieurs pays. C’est le cas, entre autres, de la guerre de Bosnie-Herzégovine, qui sévit de 1992 à 1995 et qui fait près de 100 000 morts.

Les relations entre la Serbie et le Kosovo sont très tendues depuis 1989, lorsque le président serbe réduit de beaucoup l’autonomie politique de la province du Kosovo. En 1996, la création de l’Armée de libération du Kosovo déclenche un violent conflit armé avec la Serbie. En 1999, l’OTAN intervient en faveur du Kosovo. En 2008, le Kosovo déclare son indépendance de la Serbie, indépendance qui a été totalement rejetée par la Serbie. La reconnaissance du Kosovo comme État est encore très controversée. En 2018, 79 des 193 États membres de l’ONU ne reconnaissent pas l’existence de cet État.

Plusieurs génocides (exterminations de groupes ethniques, religieux ou sociaux) ont lieu au courant du 20e siècle, dont le génocide arménien en 1915, le génocide au Rwanda en 1994 et la Shoah (l’extermination des juifs), lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Depuis 2017 (et toujours en cours au début de l’année 2020), au Myanmar (Birmanie), les Rohingyas sont menacés d’un génocide. Il s’agit d’un groupe ethnique majoritairement musulman qui vit en tant que groupe minoritaire au Myanmar, pays majoritairement bouddhiste. Au Myanmar, ce groupe est persécuté au moins depuis les années 1980. Des crimes contre l’humanité sont même commis à leur égard. En 2017, 740 000 membres de ce peuple fuient le pays alors que des actes génocidaires et des « opérations de nettoyage » sont commis à leur encontre. Les 600 000 Rohingyas qui restent au Myanmar sont constamment persécutés et la menace d’un génocide plane sur eux. Leurs conditions de vie, depuis 2018, sont de plus en plus déplorables.

Les Autochtones du Canada sont considérés comme des pupilles de l’État (c’est-à-dire des mineurs, donc avec le peu de droits qui viennent avec ce statut) avec la Loi sur les Indiens de 1876. Les pensionnats (le dernier ayant fermé en 1996) dans lesquels les enfants autochtones étaient obligés d’aller sont qualifiés de génocide culturel, le but étant d’assimiler les Autochtones. Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, les Autochtones font de plus en plus de revendications. Ils désirent avoir plus d’autonomie politique (mais ne demandent pas la création d’un État qui leur est propre), de plus grands territoires et des mesures préservant leur identité et leur culture. En 2008, le gouvernement canadien présente des excuses officielles pour les pensionnats autochtones. Encore aujourd’hui, les conséquences de ces institutions se font grandement ressentir au sein des communautés autochtones.

À Terre-Neuve, en 1829, la dernière Béothuk (communauté autochtone), Shanawdithit, décède. Aucun génocide n’est reconnu officiellement par le Canada (à l’époque, Terre-Neuve n’en faisait pas encore partie). Toutefois, cette communauté autochtone a été obligée de vivre le long de la rivière des Exploits et ont dû vivre avec peu de ressources. On leur interdisait l’accès aux ressources de la mer. Certains parlent de génocide, entre autres en raison des trappeurs terreneuviens qui étaient alors dangereux pour les Autochtones. En effet, la coutume était, pour les pêcheurs et les trappeurs, de tirer à vue sur les Autochtones qu’ils apercevaient. Ces derniers étaient donc chassés et ont vécu dans des conditions misérables jusqu’à leur extinction complète.

En 2017 se tient un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, région qui se trouve en Espagne. Les résultats : 90 % des Catalans sont en faveur d’une indépendance complète en raison, entre autres, de différences culturelles, historiques et politiques (des revendications non entendues par l’Espagne). Ce référendum avait été interdit par l’Espagne. Les dirigeants indépendantistes Catalans sont alors arrêtés et leur procès, en 2019, mène à leur emprisonnement. Une grande manifestation a alors lieu en octobre 2019 et se termine par des affrontements violents avec les policiers. Le lendemain, de nouveaux affrontements surviennent : barricades enflammées, cocktails Molotov tirés sur les forces de l’ordre, etc. Il est important de savoir que des raisons économiques sont tout de même au coeur du refus de l’Espagne concernant l’indépendance de la Catalogne et la volonté de certains Catalans de l’obtenir.

En 2011, 44 personnes sont tuées le jour de Noël au Nigeria, dont 35 lors d’un attentat à la bombe contre une église chrétienne par le groupe Boko Haram (un groupe djihadiste), qui veut créer un État islamique dans le nord du Nigeria. En 2012, un attentat à la bombe a lieu le dimanche de Pâques près d’une église, faisant 20 morts. Ce ne sont là que des exemples. Le christianisme et l’islam sont les deux religions principales du pays. Cela provoque des tensions et certains groupes islamistes extrémistes en profitent pour perpétrer des actes terroristes.